일상으로 닳아버린 이를 위한 소설들

닳아버렸지만 끝나지 않은 관계에 대해

사람들은 익숙해지면 편해진다고 말하지만, 일상에 잠긴 관계는 종종 마음부터 닳게 만듭니다. 같은 말과 반응, 같은 실망이 반복되는 동안 우리는 불편함보다 먼저 감정의 온도를 잃어버립니다. 아직 삶은 굴러가고 관계도 유지되지만, 스스로 어떤 상태에 놓였는지는 잘 알지 못한 채 하루를 넘기는 순간들. 이 글은 바로 그런 독자들을 위한 소설 큐레이션입니다. 이기호, 김혜진, 배수아의 작품은 반복 속에서 감정이 어떻게 마모되고, 또 어떤 지점에서 자신을 다시 알아차리게 되는지를 조용히 보여줍니다. 이 글은 답을 건네기보다, 당신의 현재 위치를 가만히 비춰보는 하나의 표식에 가깝습니다.

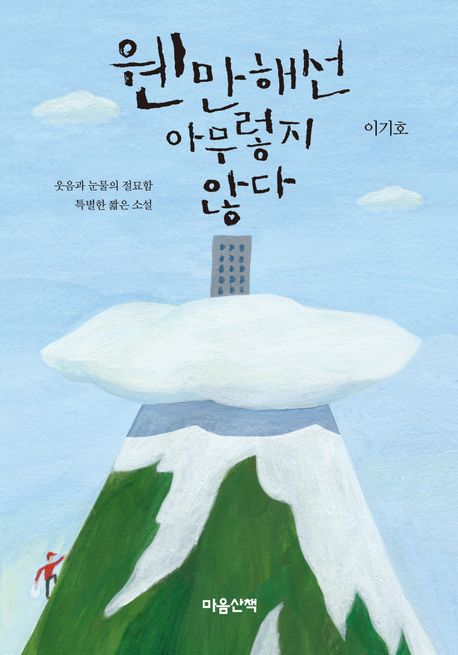

이기호 — 반복되는 일상이 감정을 어떻게 기울게 하는가

이기호의 『웬만해선 아무렇지 않다』 속 인물들은 관계가 아니라 삶 자체의 반복에 문제를 갖습니다. 주인공 ‘나’는 매일 반복되는 근무, 같은 상사의 말투, 비슷한 오류를 내며 자신의 하루가 “똑같이 흘러가는 물 위를 떠다니는 나뭇잎 같다”고 말합니다. 매일 같은 지하철, 같은 상사, 같은 늦은 저녁, 같은 말투로 자신을 달래며 하루를 끝내죠. 겉으로는 “그럭저럭 괜찮다”고 말하지만, 안쪽에서는 반복이 축적되고, 그 축적이 감정의 “기울기”를 만들죠. 단편 속 한 인물은 퇴근 후 들르는 같은 선술집에서 똑같은 이유로 스스로를 변명합니다. “오늘도 별일 없었다”고 되뇌지만 문장 끝의 힘이 점점 빠지는 것을 독자는 금방 눈치채죠. 그는 어느 날 이렇게 중얼거린다. “내가 뭘 괜찮아 한다는 건지, 잘 모르겠더라.”

이 반복이 중요한 이유는 자기 감정을 알아차릴 힘마저 반복이 갉아먹기 때문이죠. 처음에는 “이 정도는 참을 만하다”는 마음이었지만, 그다음엔 “원래 이런 것 같다”가 되고, 마침내 “아무렇지 않은 척하는 게 습관”이 됩니다. 반복은 아주 서서히, 아주 조용히 사람을 비워내니깐요. 이기호가 말하는 반복의 폭력은 누군가와의 관계가 아니라 스스로와의 관계가 무너지는 순간입니다. 수많은 독자들이 자신을 이 인물들에게서 발견하는 이유도 바로 그 ‘무너짐의 방향’을 어쩐지 알고 있기 때문입니다.

김혜진 — 되풀이되는 역할이 관계를 뒤틀어놓는 순간

김혜진의 『딸에 대하여』는 가족 관계가 왜 버거워질 수밖에 없는지 “반복”이라는 구조로 정확히 보여줍니다. 엄마는 늘 같은 방식으로 말합니다. 딸의 삶이 마음에 들지 않을 때 잠시 뜸을 들이고, 작게 한숨을 내쉬고, “나는 네가 걱정된다”는 말로 시작하죠. 이 말은 사실 걱정이라기보다 반복되는 통제의 방식에 가깝습니다. 딸은 그 말을 듣는 순간, 대화의 결말까지 이미 알고 있습니다. 작중 딸은 말합니다. “엄마의 말은 언제나 같았다. 내가 어떤 표정을 짓든, 어떤 단어를 고르든, 우리는 결국 같은 자리로 돌아갔다.”

김혜진은 말투의 반복이라는 작은 장치를 통해 감정이 어떻게 삐걱거리기 시작하는지 보여줍니다. 반복은 처음에는 예측 가능해 안전하지만, 점점 감정의 결을 닳게 만들고,

결국 서로의 마음을 ‘읽지 않는’ 단계까지 이르게 합니다. 엄마는 여전히 똑같이 딸을 사랑하지만 그 사랑의 방식이 반복되며 낡아갑니다. 딸은 그 사랑을 더 이상 온전히 받을 수 없습니다. 여기서 반복은 사건이 아니라 태도이며, 상처가 아니라 기울기입니다. 조금씩, 그러나 확실하게 관계를 뒤틀어놓는 힘.

배수아 — 반복이 감정을 소리 없이 지워버리는 방식

배수아의 『일요일 스키야키 식당』에서 반복은 감정을 무디게 만드는 가장 조용한 방식입니다. 이 소설 속 인물들은 누군가를 세게 미워하거나 격렬하게 사랑하지 않죠. 오히려 감정 자체가 극도로 절제되어 있고, 그 절제가 반복을 만나면 감정의 온도는 거의 ‘무색’해집니다. 주인공은 매일 비슷한 골목을 지나고, 익숙한 가게에서 같은 음식을 먹고, 비슷한 사람들과 대화를 나누지만, 그 어디에서도 마음이 머물지 않습니다. 소설 속에서 그녀는 말합니다. “하루는 어제와 닮아 있었고, 나는 그 닮음 속에서 조금씩 희미해졌다.”

여기서 ‘희미해진다’는 건 남과의 관계가 아니라 자기 자신과의 접점이 흐려지는 것입니다. 반복되는 루틴 속에서 그는 기쁨도 슬픔도 구별하기 어려워지고, 어떤 일이 벌어져도 감정이 잘 올라오지 않습니다. 감정의 결이 사라진다면 그것은 최악의 형태의 반복이죠. 배수아의 세계에서 반복은 사건이나 갈등보다 더 거대합니다. 그저 날이 계속 지나가는 것만으로 감정은 색을 잃고, 인물은 그 상실을 자각조차 하지 못한 채 조용히 미끄러져 내려갑니다. 서늘함은 반복이 만들어낼 수 있는 가장 극단적인 감정의 마모이죠.

반복은 관계를 편안하게 만들기도 하지만 조용히 고장 내기도 합니다. 같은 말을 반복하고, 같은 방식으로 실망하며, 같은 자리에서 어긋나는 동안 우리는 감정의 방향을 놓칩니다. 하지만 소설 속 인물들이 보여주듯, 반복을 완전히 멈출 수 없다면 그 반복을 ‘의식하는 일’이 시작점이 됩니다. 기대와 실망의 패턴을 알아차리고 습관처럼 내뱉는 말을 멈춰보고 유머 뒤에 숨어 있는 감정을 들여다보는 일.

반복을 자각하는 순간, 그 반복은 더 이상 폭력이 아니라 관계를 다시 고쳐 쓸 수 있는

조용한 첫 문장이 됩니다. 그리고 우리는 모두 어떤 관계에서든 그 첫 문장을 새로 쓰는 중일지도 모릅니다.