사랑과 예술을 끝까지 밀어붙인 내가 선택한 가족

사랑은 끝나도, 우리가 만든 세계는 남는다

누군가를 '가족'이라 부른 적이 있나요? 함께 태어난 사람이 아닌, 함께 살아가기로 선택한 사람을 말이죠. 피로 맺어진 공동체라는 운명성과, 삶을 함께 살아갈 동반자라는 자발성 사이에서 가족이라는 단어가 주는 뉘앙스는 따뜻함만큼이나 무거움을 느끼곤 합니다. 혈연은 선택할 수 없지만 '식구'는 선택할 수 있죠. 우리는 때때로 '사랑'을 통해 가족을 새로 만들어냅니다. 예술가 커플들에게 그 경계는 더욱 흐릿하곤 합니다. 사랑은 곧 협업이었고, 동반자는 창작의 거울이었을 지 모릅니다. 5월 가정의 달을 맞아, 사랑과 예술, 그리고 가족이라는 주제 앞에서 가장 치열하게 스스로를 밀어붙인 사람들을 소개하며 그들의 이야기를 통해 '선택한 가족'의 의미를 되새겨 보려 합니다.

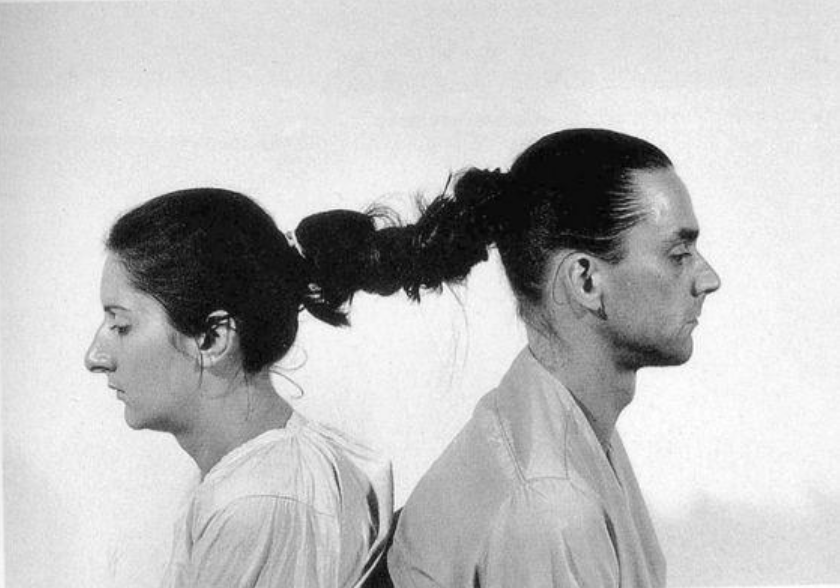

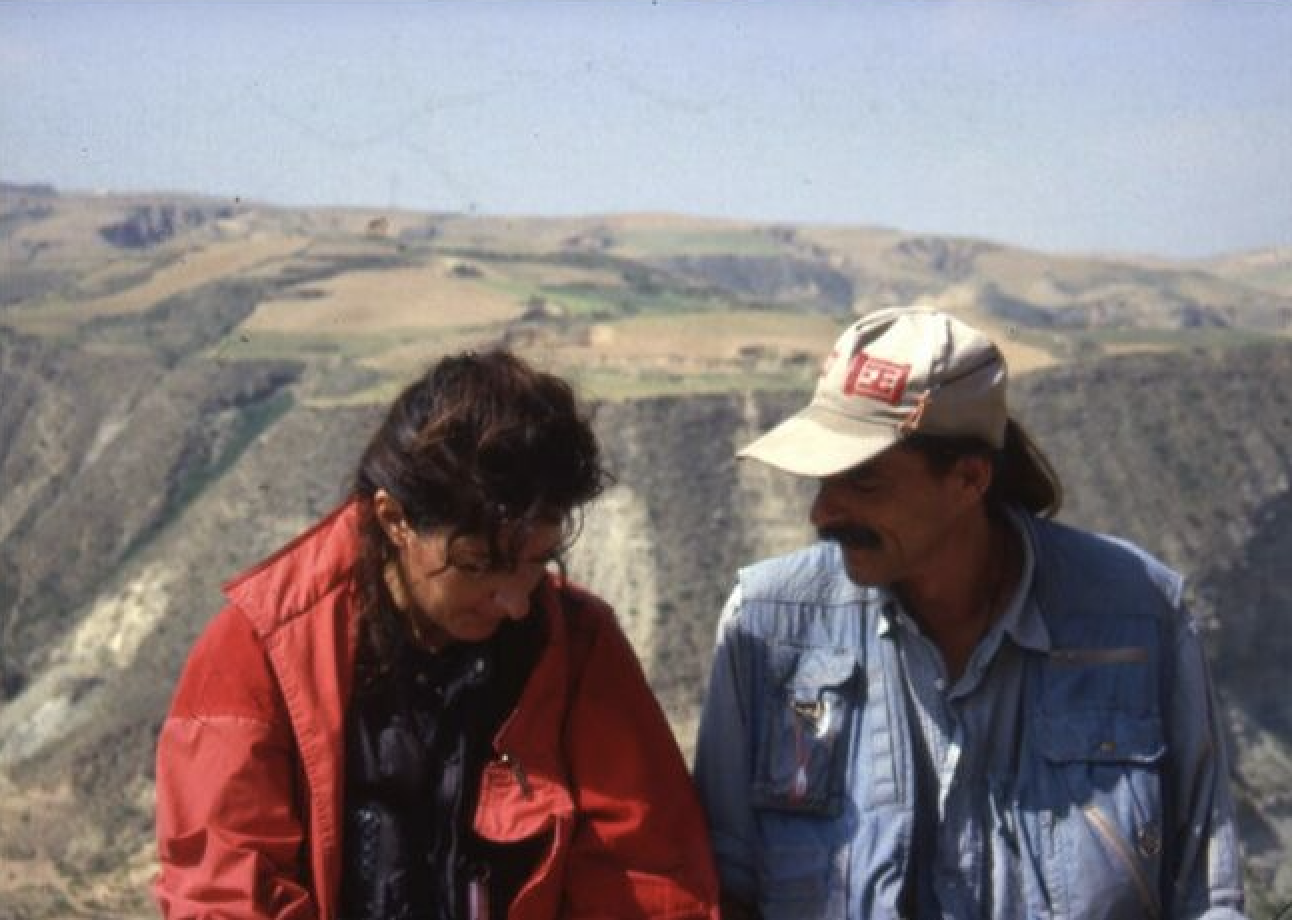

몸으로 새긴 세계의 흔적 — 마리나 & 울레이

1976년, 그들은 암스테르담의 어느 골목에서 운명처럼 만났습니다. 마리나 아브라모비치(Marina Abramović)와 울레이(Ulay, 본명 프랑크 우베 라이젠베크), 서로의 눈을 들여다보는 순간, 그들은 이미 알고 있었을 지 모릅니다. 함께 살아갈 것이라는 사실을, 함께 예술을 할 것이라는 사실을 말이죠.

"우리는 서로의 몸을 빌려 세계를 기록했어요."

마리나의 회고처럼, 그들은 몸에 새겨지는 시간의 흔적을 작품으로 남겼습니다. '관계 작업(Relation Works)'이라는 연작에서 두 사람은 자신들의 감정과 신뢰를 시험대에 올렸고, '정지 에너지(Rest Energy)'에서 울레이는 활시위를 당기고 마리나는 화살 끝에 섭니다. 한 치의 흔들림도 죽음을 의미할 수 있는 상황과 극도의 신뢰와 긴장이 맞물린 작품 속에서, 관객들은 "저들의 사랑이 얼마나 팽팽하게 맞서고 있는가"를 목격하곤 합니다. 서로는 12년간 동일한 옷을 입고, 같은 숨을 쉬며, 말투까지 닮아가게 됩니다. 마치 쌍둥이처럼, 혹은 너무 깊이 서로에게 스며든 연인처럼 말이죠. 그들은 생물학적 가족보다도 더 응집된 '선택한 식구'가 되었습니다.

하지만 지나친 동일시는 결국 균열을 가져오곤 합니다. 마리나가 국제적 명성을 얻을수록, 울레이는 그림자에 가려졌고, 둘의 감정과 예술은 서로를 지치게 했고, 마침내 그들은 마지막 퍼포먼스 '연인들(The Lovers)'(1988)을 계획합니다. 두 사람은 만리장성 양 끝에서 걷기 시작해, 중간에서 만나 영원한 이별을 고했습니다. 사랑도 예술도 의식적으로 끝맺음한 장면으로 남았죠. 그리고 22년 후, 뉴욕 현대미술관. 마리나는 '예술가가 여기 있다(The Artist is Present)'라는 퍼포먼스를 진행 중, 무대에 울레이가 깜짝 등장합니다. 퍼포먼스 속, 둘은 침묵 속에서 눈물을 머금고 마주합니다. 그 순간, 모든 관객은 깨닫게 됩니다. 헤어진 연인도 예술 안에서는 영원한 가족으로 남는다는 것을. 마리나의 회고록에는 이렇게 적혀있었답니다.

"그는 내 가족이었다. 관계가 끝나도 예술로 맺은 혈연은 사라지지 않았다."

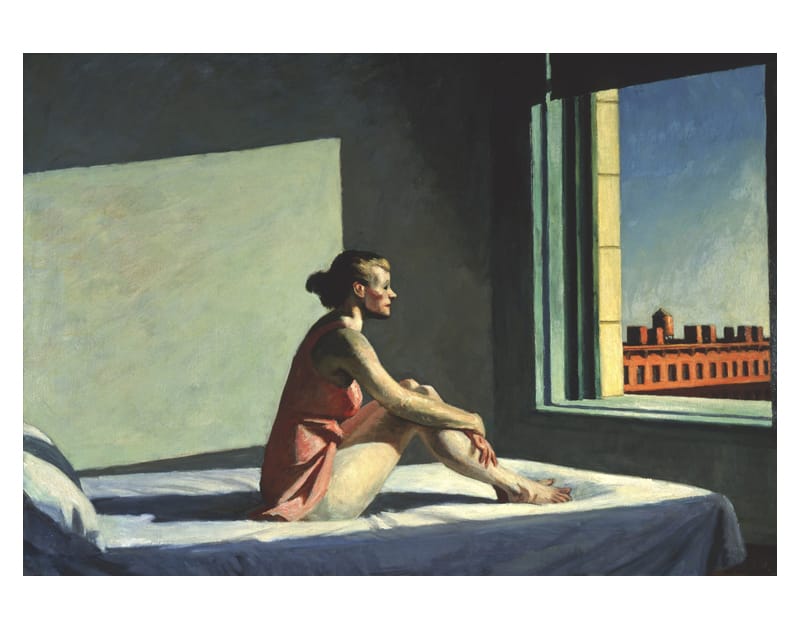

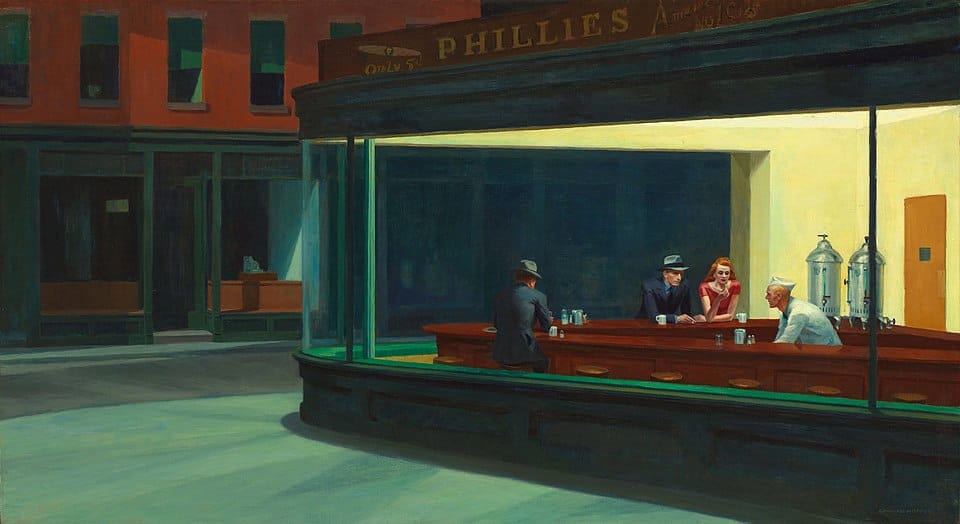

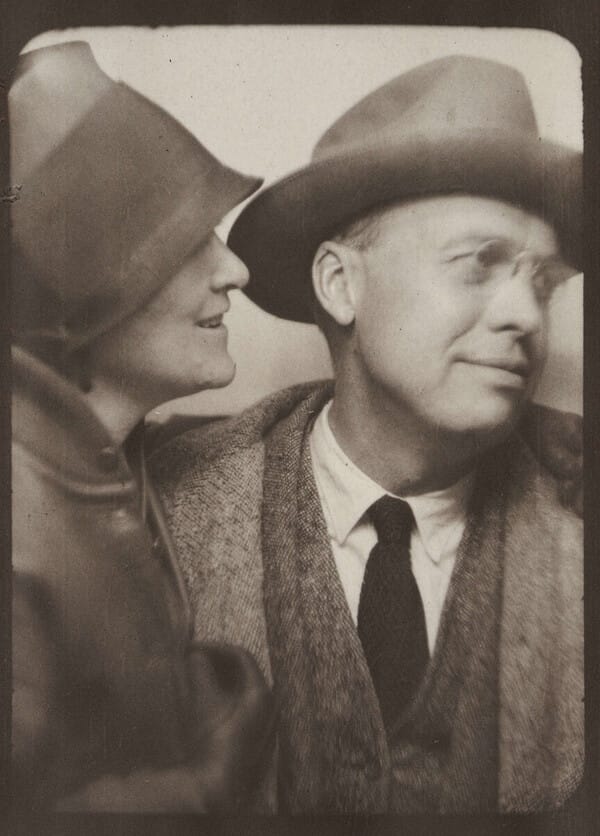

침묵 속의 창문들 — 에드워드 & 조세핀

햇살이 물든 창가. 엷은 커튼 너머로 홀로 앉은 여자가 창 밖을 바라봅니다. 이 고요한 외로움의 풍경 속에는 언제나 조세핀 니비슨의 얼굴이 숨어 있는데요. 1923년, 41세의 에드워드 호퍼(Edward Hopper)는 상업 일러스트레이터로 겨우 생계를 잇던 무명 화가였고, 동네 예술 강좌에서 만난 그의 아내 조세핀 니비슨(Josephine Nivison)은 이미 뉴욕 현대미술관(MoMA)에 작품이 걸릴 정도로 성공한 화가였습니다. 사회운동가적 성향과 문학적 감수성을 지닌 동갑내기 여성 화가인 그녀는 호퍼의 내성적 성향과 미술관계 인맥 부족을 보완해주었고, 그의 첫 MoMA 단체전 참가를 성사시킵니다. 조세핀은 호퍼의 유일한 모델이자, 큐레이터이자, 비평가가 되었습니다. 호퍼의 대표작 '밤을 지새우는 사람들(Nighthawks)' 속 인물, '아침 햇살(Morning Sun)'의 창밖을 바라보는 여성... 호퍼 작품 속 모든 여성들은 조세핀의 모습에서 비롯되었습니다. 그녀는 자신의 몸을 빌려 호퍼가 그리고 싶었던 '고독'의 풍경을 완성시켰죠.

하지만 이들의 관계는 겹겹이 쌓인 침묵과 단절의 층으로 이루어져 있었습니다. 사실 일기장에는 서로의 단점과 불만이 빼곡히 적혀 있었는데요. 서로의 감옥이자, 동시에 서로의 집이었던 것처럼 벗어나지 못한 채 예술로만 이어진 가족 관계였던 것일지도 모릅니다. 가장 고통스러운 사실은, 조세핀이 자신의 예술 커리어를 희생하면서까지 호퍼의 작업을 지원했다는 점일지도 모릅니다. 남편의 모델로, 작업 관리자로 몰두했고, 자신의 작품은 거의 전시하지 못합니다. 마치 두 그림자가 하나의 몸에서 나온 듯, 조세핀의 예술적 정체성은 호퍼 뒤에 사라지고 맙니다.

1967년, 호퍼가 세상을 떠난 후에야 조세핀은 두 사람의 작품과 일기를 정리해 휘트니 미술관에 기증하게 됩니다. 비록 감정 표현은 미숙했지만, 조세핀은 호퍼라는 예술가를 탄생시킨 가족이었고, 사후에도 그의 명성을 지켜낸 관리인이었습니다. 창문을 통해 세계를 바라보았던 호퍼처럼, 조세핀도 호퍼라는 창을 통해 자신의 세계를 바라봤는지도 모릅니다. 서로의 예술을 끝까지 책임진 가족적 헌신의 장면을 포함한 세계를요.

춤추는 물감과 그 너머의 시선 — 잭슨 & 리 크래스너

때로는 사랑하는 사람의 죽음이, 남겨진 이에게 새로운 삶을 선물하기도 합니다. 캔버스 위를 미친 듯이 춤추는 물감. 그 위에 서 있는 남자와, 조용히 그를 바라보는 여자가 있습니다. 1942년, 추상표현주의(Abstract Expressionism)의 태동기 뉴욕. 당시 잭슨 폴록(Jackson Pollock)은 알코올 중독과 불안정한 정신 상태로 고군분투하던 무명 화가였는데요. 폴록이 만난 이는 리 크래스너(Lee Krasner), 러시아계 유대인 이민자 가정 출신의 당당한 여성 화가였습니다. 크래스너는 미술계 인맥이 탄탄했고, 모더니스트들의 신예로 주목받고 있었습니다. 크래스너는 폴록의 멘토이자 매니저, 보호자가 되었답니다. 그의 작품을 평가하고, 갤러리스트 페기 구겐하임을 소개해 개인전을 성사시키는데요. 폴록은 덕분에 드립 페인팅(Drip Painting)이라는 독창적 기법을 완성하며 세계적 명성을 얻게 됩니다.

하지만 그림자는 늘 빛을 따라다니곤 합니다. 크래스너는 폴록의 감정적 보호막이자 경제적 관리자 역할을 도맡았고, 그의 술버릇, 불안정성까지 감당하며 '정신적 부모이자 배우자'로 기능하게 됩니다. 스스로 '두 사람의 관계 지키미'가 되기로 결심한 그녀는, 자신의 예술적 목소리를 낮추고 폴록의 목소리를 증폭시키는 쪽을 택하게 됩니다. 폴록의 성공은 크래스너의 예술을 뒤로 밀어내게 됩니다. 둘 사이의 권력관계는 미묘히 역전됐고, 폴록의 외도와 음주로 인해 결혼생활은 흔들리게 되었습니다. 빛의 그림자가 될수록, 크래스너의 내면에는 보이지 않는 균열이 생겨났습니다. 1956년, 폴록은 음주 운전으로 교통사고를 당해 사망하고, 이후 크래스너는 남편의 유산을 관리하면서도 자신의 화풍을 본격화합니다. 특히 대형 캔버스와 강렬한 색채의 작품으로 제2의 전성기를 맞이합니다. 마치 오랫동안 억눌렸던 그녀만의 목소리가 폭발하듯 피어난 것일지도 모릅니다. 크래스너는 이렇게 말합니다.

"나는 그의 가족이었고, 그는 나의 책임이었다. 그의 죽음 이후, 나는 비로소 나 자신의 예술가가 되었다."

마리나와 울레이, 호퍼와 조세핀, 폴록과 크래스너. 그들의 관계는 전통적 의미의 '가족'을 뛰어넘습니다. 사랑은 유한할지라도, 그들이 함께 만든 예술과 세계는 남았죠. 서로의 몸과 마음에 새겨진 흔적은 시간이 지나도 지워지지 않았습니다. 책임과 신뢰, 기억으로 묶인 '선택한 가족'으로 남았습니다. 어쩌면 가족이란 피로 맺어지지는 않는 듯 보입니다. 함께 세계를 만들고, 서로의 세계를 지키고, 끝까지 책임질 마음으로 묶이는 것일지도 모릅니다. 그렇게 선택한 가족은, 사랑이 끝난 후에도 우리 안에 흔적으로 남죠. 물이 스며들 듯 우리는 서로에게 스며듭니다. 그리고 때로는 흔적만 남긴 채 떠나갑니다. 하지만 그 흔적이야말로 우리가 누군가의 가족이었다는 증거이지 않을까요?