누벨바그: 파리에서 시작된 새로운 물결

영화의 규칙을 깬 젊은 반항아들

몇 년 사이 홍콩 영화의 대부 왕가위의 작품들을 선두로 아날로그 필름 영화들이 리마스터링되어 관객들을 다시 만나고 있습니다. 작년 재개봉한 《태풍클럽》 인기에 힘입어 최근 《이사》까지 연이어 재개봉하며 일본 영화의 거장 소마이 신지 감독이 주목받기도 했죠. 소마이 신지 감독은 현장의 호흡이 생생하게 느껴지는 롱테이크 기법을 적극적으로 활용하는데요. 영화의 장면들은 배우가 뿜어내는 정제되지 않은 날 것의 에너지를 고스란히 담아냅니다.

사실, 이러한 실험적인 시도는 1950년대 프랑스에서 시작된 ‘누벨바그(Nouvelle Vague)’의 영향 없이는 불가능했을지도 모릅니다. 누벨바그는 프랑스어로 '새로운 물결'이라는 뜻이에요. 한 번 밀고 들어오면 모든 것을 쓸어가는 파도처럼 기존에 영화가 지니던 모든 규칙을 뒤집어엎으며 새로운 시대를 열었던 혁명적인 영화 감독들을 일컫습니다. 누벨바그 감독들은 거대한 세트장에서 정교한 설계 하에 만들어지던 기존 영화에 반발하며 카메라를 들고 거리로 나섰죠.

누벨바그의 탄생:

영화 문법을 파괴하다

1940년대 프랑스 영화는 '질의 전통(Tradition de qualité)'이라 불리는 부류의 영화들이 주를 이뤘습니다. 이름 있는 시나리오 작가가 유명 문학 작품을 각색하고, 명망있는 감독이 유망한 배우들과 잘 짜여진 화려한 세트장에서 찍는 영화를 말해요. 카메라의 이동과 대사 하나하나까지 모든 장면은 완벽하게 계산되어 있었죠.

1950년대 중반의 프랑스는 불안정한 정치적 상황으로 급격한 변동을 겪습니다. 자유와 인권을 내세우면서도 알제리를 식민지로 유지하며 탄압하고, 전쟁을 위해 젊은이들을 징집하는 프랑스 정부에 대해 프랑스 청년들은 깊은 불만을 품었죠. 마침 가볍고 휴대하기 쉬운 16mm 카메라가 보급되기 시작했고, 이와 같은 기술의 발전은 영화 제작의 진입 장벽을 낮추는 결정적인 역할을 했습니다. 기성세대에 불만을 품은 젊은 영화인들은 카메라를 들고 거리로 나가 자신만의 영화를 만들기로 결심합니다.

누벨바그 감독들의 영화는 각자의 개성이 뚜렷하게 드러나는 것이 대표적인 특징이지만, 몇 가지 공통점을 공유합니다. 거대한 투자금을 대는 제작사 없이 핸드 헬드가 가능한 소형 카메라를 들고 저예산 영화를 만들었다는 점이 그 중 하나죠. 덕분에 영화에는 당시 파리 거리의 모습이 생생하게 담겨있습니다. 세트장의 조명에 의존하지 않고 흐린 날 뿌옇게 번지는 햇빛이나 가로등 같은 현실의 빛을 활용하고, 롱테이크 기법을 활용해 긴장감과 현실감을 드러내는가 하면, 자연스럽게 이어지지 않고 조각난 장면들을 붙여 영화만이 제시할 수 있는 과감한 기법을 실험하기도 합니다.

누벨바그의 정신적 지주, 앙드레 바쟁

당시 프랑스 젊은 감독들에게는 정신적 지주가 있었습니다. 바로 최고의 영화 비평가였던 앙드레 바쟁입니다. 그는 《카이에 뒤 시네마(Cahiers du Cinéma)》를 창간하고 편집장으로 활동하며, 젊은 비평가였던 프랑수아 트뤼포, 장 뤽 고다르 같은 젊은이들에게 글을 쓸 기회를 주기도 했죠.

바쟁은 영화의 본질이 현실을 기록하고 포착하는 데 있다고 믿었습니다. 그는 모든 것이 잘 짜여진 연극같은 영화를 비판하고, 컷 편집을 최소화하여 현실의 시간을 그대로 담아내는 롱 테이크와 화면 전체를 선명하게 보여주는 깊은 심도를 강조했어요. 또한, 감독을 영화의 진정한 '작가'로 보아야 한다는 작가주의(Auteurism)를 주장했죠.

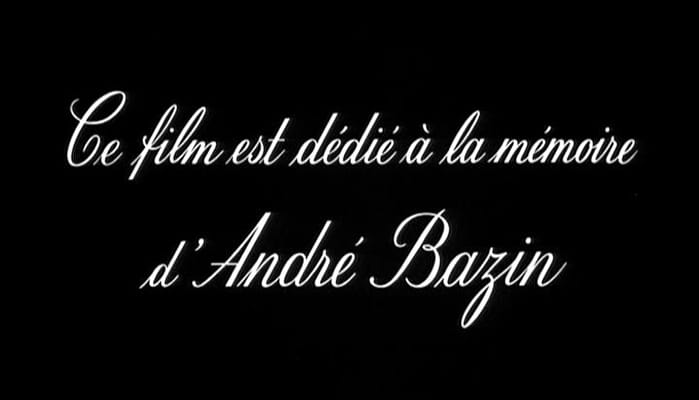

누벨바그 감독들은 바쟁의 철학을 충실히 따랐습니다. 프랑수아 트뤼포의《400번의 구타》 오프닝 시퀀스에는 "이 영화를 앙드레 바쟁의 기억에 바칩니다(Le film est dedie a la memoire d'Andre Bazin)"라는 헌사가 등장합니다. 트뤼포가 스승인 바쟁에게 바치는 경의이자, 자신의 영화로 바쟁의 이론을 실천한다는 선언을 한 것이죠.

새로운 물결의 시작,

누벨바그를 이끈 작품들

프랑수아 트뤼포, 《400번의 구타》(1959)

《400번의 구타(Les Quatre Cents Coups)》는 누벨바그의 시작을 알린 영화입니다. 프랑수아 트뤼포는 자신의 불우했던 어린 시절을 바탕으로, 부모와 학교로부터 소외된 소년 앙투안의 방황을 생생하게 담아냈습니다. 마지막 장면에서 바다를 향해 끝없이 달려가던 앙투안은 카메라를 정면으로 바라보며 멈춰 섭니다. 느려지는 바이올린의 피치카토 사운드와 함께 카메라를 정면으로 응시하는 앙투안의 얼굴이 정지된 순간, 우리 내면의 불안과 자유에 대한 갈망을 마주하게 됩니다.

- 트뤼포의 다른 대표작: 《쥴 앤 짐》(1962), 《부드러운 살결》(1964)

장 뤽 고다르, 《네 멋대로 해라》(1960)

《네 멋대로 해라》는 누벨바그의 혁명적이고 과감한 실험 정신이 두드러지는 작품입니다. 고다르는 기존의 영화 문법을 거침없이 파괴하죠. 점프컷이 가장 잘 알려져 있는데요. 지금 우리에게는 익숙하고 당연하게 여겨지는 편집 기법이지만, 주인공이 카메라를 쳐다보며 독백하는 장면, 파리 거리를 걸어가던 주인공의 모습이나 대사를 말하는 장면들이 시간과 공간을 뛰어넘어 연결되는 모습은 당시 관객들에게는 충격 그 자체였다고 합니다. 이처럼 관습을 거부하고 영화만이 보여줄 수 있는 편집은 관객에게 영화의 고유성을 강렬하게 각인했습니다.

- 고다르의 다른 대표작: 《경멸》(1963), 《국외자들》(1964)

아녜스 바르다, 《라 푸앵트 쿠르트로의 여행》(1955)

누벨바그 감독들이 활동을 시작하기 전, 아녜스 바르다는 이미 독자화인 영화적 실험을 하고 있었습니다. 《라 푸앵트 쿠르트로의 여행》은 한 어촌 마을의 일상을 마치 다큐멘터리처럼 사실적으로 담아내는 동시에, 그곳을 찾은 부부의 갈등을 마치 연극처럼 다루며 일상과 비일상의 경계를 오가며 영화의 다양성을 탐색하죠. 이 영화에서 전문 배우는 부부 배역이 전부고, 어촌 마을 사람들은 모두 실제 마을에서 살아가는 사람들이었다고 합니다.

남성 감독들이 대다수인 씬에서 바르다는 여성 주체를 전면에 내세워 인물의 감정과 성격을 섬세하지만 있는 그대로 다루고 있습니다. 바르다의 영화는 사회적 관습이나 남성적 시선에 갇히지 않고, 인간 내면의 진솔한 모습을 깊이 있게 탐구하며 누벨바그의 진정한 혁신을 보여줍니다.

- 바르다의 다른 대표작: 《5시부터 7시까지의 클레오》(1962), 《방랑자》(1985)

에릭 로메르, 《몽소 카페의 소녀》(1962)

로메르의 영화에는 거대한 사건이나 극적인 갈등이 없습니다. 대신 인물들 사이를 흐르는 미묘한 감정과 끊임없는 대화에 집중합니다. 《몽소 카페의 소녀》의 주인공은 우연히 만난 두 여자를 다시 만나기 위해 파리 거리를 쏘다닙니다. 영화는 이 단순한 행위를 통해 일상 속의 우연과 만남을 포착하고, 인물의 내적 동기에 주목하죠. 오로지 주인공의 시선과 발걸음으로 전개되는 이야기는 관객에게 파리 거리의 풍경을 있는 그대로 제시하며, 마치 함께 산책하듯 독특한 스타일로 누벨바그의 리얼리즘을 구현합니다.

- 로메르의 다른 대표작: 《클레르의 무릎》(1970), 《녹색 광선》(1986)

날 것 그대로를 직시하시오

누벨바그 영화는 정제되고 계획된 영화들과 달리 우리의 삶과 현실을 닮아 있습니다. 우연과 즉흥성이 개입하고, 현실을 그대로 포착하는 사실성이 주요한 특징이죠. 완벽하게 포장된 허구적인 현실이 아니라, 때로는 투박하지만 진짜 삶의 모습을 담아내는 용기는 뉴 헐리우드, 영국 프리 시네마, 뉴 저먼 시네마 등 이후 영화 사조에도 큰 영향을 미쳤습니다. 불완전한 스스로의 모습과 불확실한 현실을 있는 그대로 바라보는 태도야말로 어쩌면 현실을 외면하고 이상적인 아름다움만을 추구하는 것보다 우리가 한층 더 성숙해질 수 있는 첫걸음 아닐까요?

누벨바그 영화에 입문하고 싶다면, 이번 아티클에서 소개한 누벨바그 감독들의 초기작도 좋지만 이후 작업한 80-90년대 작품으로 시작해보는 것도 방법입니다. 컬러 필름보다 저렴한 흑백 필름으로 촬영해서 생긴 독특한 분위기도 흥미롭지만, 아날로그 컬러 필름의 색감과 매끄러운 흐름으로 전개되는 후기 작품들도 무척 매력적이기 때문입니다. 지적인 대화와 미묘한 심리 묘사를 좋아한다면 에릭 로메르의 작품을, 여성 감독의 섬세한 시선과 다큐멘터리적인 기법을 선호한다면 아녜스 바르다의 작품을 추천합니다.

누벨바그 영화를 통해 매일 마주하는 일상을 마치 한 편의 영화처럼 느껴보는 것도 좋을 것 같습니다. 예고 없이 들이닥치는 일상 속 사건들을 감독의 시선으로 직시하고 편집하는 시도를 해 보는 것이죠. 내가 알지 못했던 나의 모습, 미처 감각하지 못했던 일상 속 아름다움을 만나게 될 지도 모르니까요.