이우환, 관계의 여백으로 그린 균형의 언어

무너지지 않으려 애쓰는 것들의 정적인 긴장, 그 사이에서 빛나는 관계

어느 봄날, 미술관 한 켠에서 마주친 돌 하나가 있습니다. 그저 놓여 있을 뿐인데, 그 돌 앞에 선 관객들은 그토록 오래 서 있게 되었을까요. 돌 옆에는 철판이 기대어 있었고, 그 사이로 햇살이 비스듬히 스며듭니다. 특별할 것 없는 풍경이었지만, 그 순간 무언가 깊숙한 곳에서 울려오는 소리가 있죠. 당신에게 균형이란 무엇인가요. 우리는 흔히 균형을 저울처럼 완벽하게 맞춰진 무게로 생각하곤 하죠. 하지만 이우환 작가에게 균형은 전혀 다른 의미일지도 모릅니다. 그에게 균형은 서로 다른 것들이 무너지지 않도록 조율하는 자세이며, 간극을 완전히 메우지 않고 남겨둠으로써 만들어지는 조화입니다. 이우환 작가는 선과 여백, 돌과 벽, 타자와 나 사이의 거리를 존중하며, 그 사이에서 새로운 관계의 언어를 찾아왔습니다.

두 세계 사이에서 균형을 찾은 사람

이우환 작가는 1936년 경남 함안에서 태어나 일본에서 철학을 공부하고, 프랑스와 세계 무대에서 활동해온 작가입니다. 그의 삶 자체가 이미 경계를 넘나드는 여행이었습니다. 동양의 사유와 서양의 미술이 만나는 지점에서, 그는 어느 쪽으로도 완전히 기울지 않는 절묘한 균형을 찾았죠. 서양의 미니멀리즘이 명확한 분리와 절대적 순수를 추구했다면, 이우환은 그 반대편에서 ‘관계’ 그 자체를 주목합니다. 그에게 예술은 무엇인가를 선언하는 것이 아니라, 타자와 함께 존재하는 방법을 탐색하는 일이었을지도 모릅니다. 동양의 무위자연 사상과 서양의 형식 실험 사이에서, 그는 지배하지도 지배당하지도 않는 새로운 조형 언어를 만들어냈습니다.

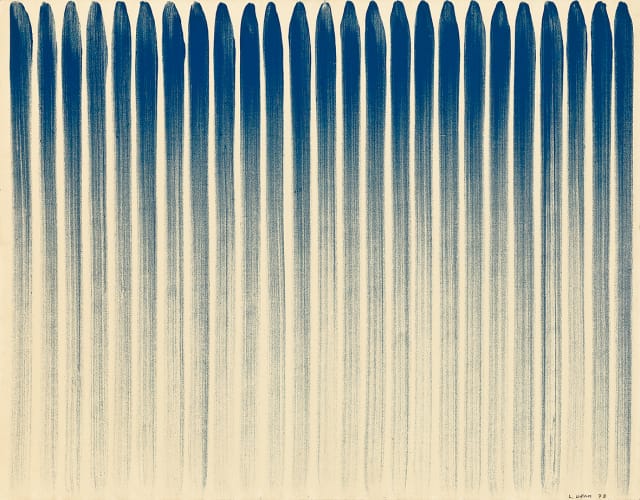

《선으로부터》 — 멈춤에서 시작되는 관계

이우환의 선은 매일 다르게 그려집니다. 붓을 들어 선을 긋고, 멈추고, 기다리죠. 다시 선을 긋고, 또 멈추곤 합니다. 그의 선은 완벽한 직선도, 완벽한 곡선도 아닙니다. 선들은 시간의 흔적이고, 숨결의 리듬이며, 존재의 증명입니다. 《선으로부터》 시리즈를 보고 있으면, 선이 그려지는 순간의 긴장과 이완이 고스란히 전해지곤 하죠. 작가는 붓질을 통해 자신의 에너지를 화면에 남기지만, 동시에 그 에너지를 절제합니다. 과하지 않되 부족하지 않은, 그 절묘한 경계선에서 균형이 생겨납니다. 여기서 균형은 대칭이 아닙니다. 왼쪽과 오른쪽이 똑같아서 만들어지는 안정이 아니라, 서로 다른 힘들이 긴장하며 버티는 순간의 조화죠. 그의 선은 타자를 향해 그어집니다. “너는 거기 있어도 괜찮다”고 말하는 선일지도요.

《조응》 — 닿지 않음으로 이루는 균형

한 점의 색과, 또 하나의 점. 그 둘 사이엔 아무것도 없습니다. 하지만 그 비어 있는 공간이야말로, 이우환의 ‘조응’이 시작되는 자리입니다. 작가는 말하지 않습니다. 다만, 조심스럽게 하나의 붓질을, 그리고 그와 어긋난 또 하나를 놓습니다. 닿지 않으면서도 서로를 지워내지 않는 존재들. ‘조응’이라는 제목은, 마주하면서도 다가가지 않는 자세를 말합니다. 가까워지려 애쓰기보다, 서로를 망치지 않기 위해 거리 두는 일이죠. 그 거리에서 우리는 비로소 묻게 됩니다. “이건 둘의 이야기일까, 아니면 내 안의 조화에 대한 이야기일까.” 이우환은 관계를 말하지만, 관계의 중심이 아니라 간격을 그려냅니다. 넘치지 않고, 모자라지 않게 서로의 자리를 침범하지 않으면서도 조용히 반응하는 방식으로요. 보고, 멈추고, 나만의 감각으로 머무는 것이 이우환의 그림 앞에서 우리가 할 수 있는 가장 단순하면서도 진심 어린 조응입니다.

《관계항》 — 다름과 여백이 중심이 되는 풍경

갤러리 바닥에 돌이 놓여 있습니다. 그 옆에 철판이 기대어 있죠. 단순한 구조지만, 그 안에는 깊은 철학이 담겨 있습니다. 돌과 철판은 서로 다른 물질이죠. 하나는 자연에서 온 것이고, 하나는 인간이 만든 인공물입니다. 하나는 부드러운 곡선을 가졌고, 하나는 날카로운 직선을 가졌죠. 《관계항》 시리즈에서 이우환은 이 서로 다른 것들이 어떻게 함께 존재할 수 있는지를 보여줍니다. 돌과 철판은 서로를 지탱합니다. 한쪽이 무너지면 다른 쪽도 무너지는 긴장 관계 속에서, 오히려 안정을 찾습니다. 이것이 바로 이우환이 말하는 균형일지도 모릅니다. 같음에서 오는 안정이 아니라, 다름에서 오는 역동적 조화. 작가는 이 작업들을 고정하지 않습니다. 나무판 하나, 돌 하나, 철판 하나가 중력과 마찰력만으로 서로를 지탱합니다. 언제든 무너질 수 있는 불안정한 상태지만, 그 불안정함이 오히려 생명력을 만들죠. 마치 우리의 관계처럼 완벽하게 맞아떨어지지 않아도, 서로 다른 무게와 질감을 가지고 있어도, 조심스럽게 조율하며 함께 서 있는 것처럼 말이죠.

넓은 전시장 바닥에 돌과 철판이 듬성듬성 놓여 있고 그 사이로 많은 여백이 남겨져 있습니다. 처음에는 뭔가 부족하다는 느낌이 들지도 모릅니다. 하지만 그 여백 속을 걸어보면 깨닫게 됩니다. 비어 있는 공간이야말로 이 작업의 핵심이라는 것을요. 《관계항》에서 여백은 결핍이 아니라 가능성입니다. 관람자가 들어와 작품과 관계를 맺을 수 있는 공간, 새로운 해석이 생겨날 수 있는 자리죠. 이우환은 자신의 작업을 완성된 개체로 보지 않습니다. 작품의 여백은 열려 있는 관계이고, 동시에 지속되는 대화입니다. 동양화에서 여백이 풍경이 되듯, 이우환의 여백은 시간과 공간, 존재와 감각의 균형을 만듭니다. 그는 모든 것을 설명하지 않고, 모든 공간을 채우지 않으며, 모든 의미를 규정하지 않습니다. 대신 타자에게 자리를 내어주죠. 균형은 나의 자리를 지키는 것이 아니라, 너의 자리를 비워두는 일이라고 말하는 것처럼요.

이우환은 말하지 않습니다. 그 대신 그의 예술은 침묵의 언어로 말을 남겨둡니다. 선 하나, 돌 하나, 여백 하나로 함께 존재하는 방법을 제시합니다. 그의 화두는 ‘우리는 어떻게 관계 맺으며 살아갈 것인가’, ‘서로 다른 존재들이 어떻게 조화를 이룰 수 있는가’ 같은 질문에 있습니다. 조용하지만 깊은 울림을 남기는 방식으로요.

그가 보여주는 균형은 정적인 완성이 아니라 동적인 과정입니다. 매순간 조율하고, 매순간 새로운 관계를 만들어가는 것, 때로는 어긋나고, 때로는 맞아떨어지지만, 끝까지 함께 서 있으려는 의지, 그것이 바로 이우환이 평생 탐구해온 균형의 언어일지도 모릅니다. 각자의 자리에서 완벽해지려 애쓰기보다는, 조금은 어긋나 있어도 괜찮다는 태도, 통제하려 하지 않고, 모든 것을 소유하려 하지 않으며, 모든 것을 설명하려 하지 않는 태도. 그는 예술을 통해 더 나은 공존의 방법을 제시합니다. 나와 너, 인간과 자연, 동양과 서양 사이에서 무너지지 않는 조화를 찾는 법을요.

어쩌면 균형은 결국 ‘같음’이 아닌 ‘함께 있음’에서 시작될지도 모르겠습니다. 이우환의 돌과 철판이 서로를 지탱하며 서 있는 것처럼, 우리도 서로 다른 무게와 질감을 가진 채로 조심스럽게 조율하며 함께 서 있을 수 있을지도요. 그의 작업 앞에서 느꼈던 그 깊은 울림은 완벽하지 않아도 아름다울 수 있다는 확신이었고, 혼자가 아니라 함께 있을 수 있다는 위로였으리라 생각합니다.