감정을 혼자 두지 않는 예술

의존을 기록하는 세 개의 시선

우리는 오래도록 자립을 미덕으로 배워왔습니다. 스스로 서는 몸, 혼자 감당하는 감정, 타인에게 기대지 않는 태도. 의존은 어딘가 미완의 상태이거나, 언젠가는 극복해야 할 과제로 여겨져 왔죠. 그러나 삶은 그렇게 단정하지 않습니다. 어떤 감정은 혼자 처리하기엔 너무 무겁고, 어떤 상처는 개인의 내부에만 머물기엔 너무 오래 남기도 하죠. 예술은 바로 그 지점에서 다른 선택을 제안해 왔습니다. 감정을 숨기지 않고, 타인에게 노출하고, 함께 다루는 방식으로 말이죠.

이 글은 ‘의존’을 결함으로 보지 않습니다. 누군가에게 기대는 행위가 아니라, 감정을 혼자 소유하지 않겠다는 전략, 존재를 유지하기 위해 선택하는 하나의 구조로 바라봅니다. 소피 칼, 질리안 웨어링, 루이즈 부르주아. 세 예술가는 모두 이미 상처 입은 개인으로서, 그 감정을 혼자 감당하지 않기 위해 각기 다른 예술적 방식을 선택해 왔음을 같이 탐구해볼까요?

소피 칼 — 감정을 나누는, 조금은 기묘한 방법

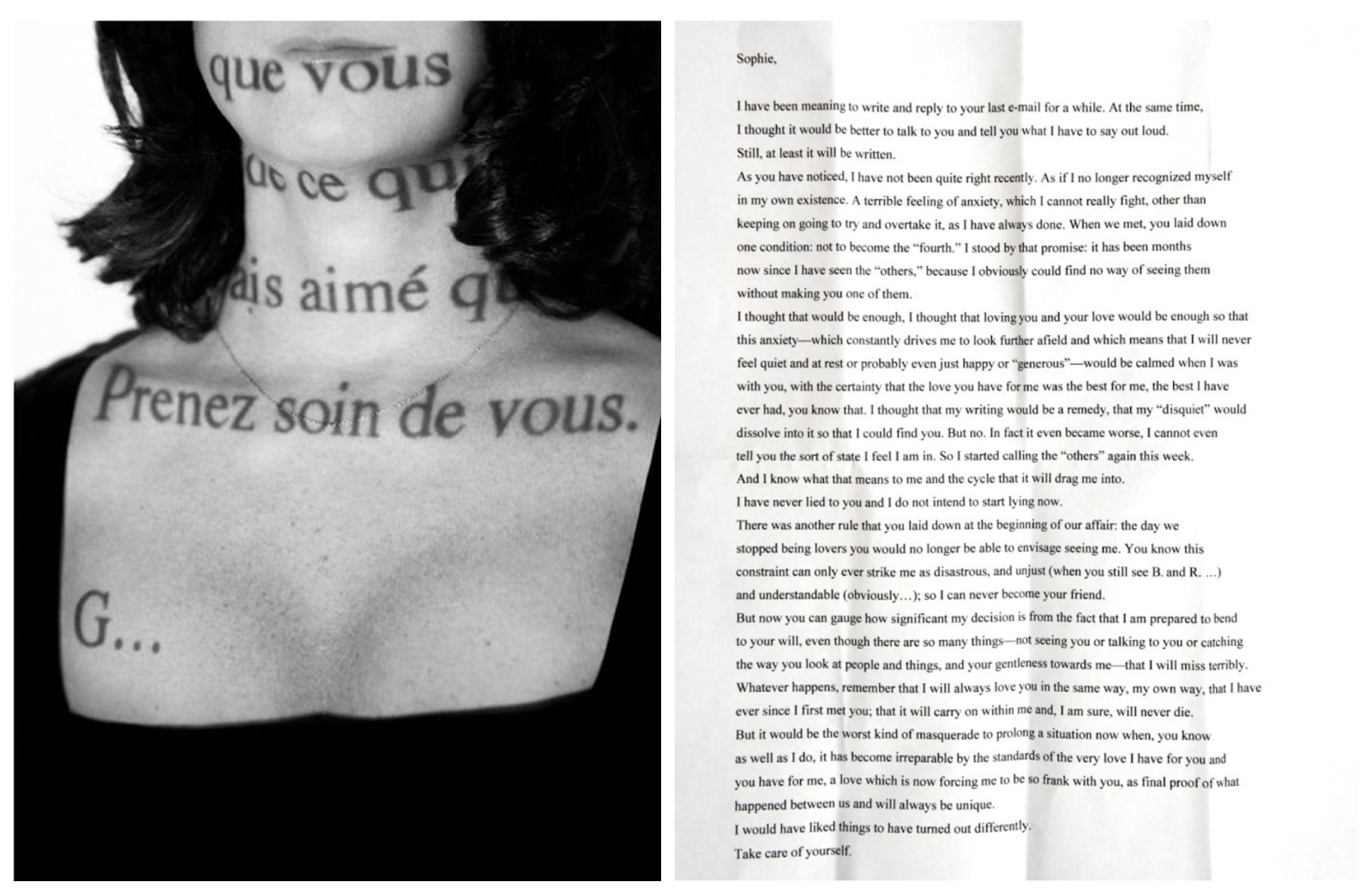

전시장에는 한 통의 편지가 놓여 있습니다. 누군가에게서 받았고, 누군가에게서 끝났을 문장. 그러나 이 편지는 울리지 않습니다. 대신 일을 합니다. 분석되고, 낭독되고, 노래가 되고, 몸의 동작으로 옮겨지죠. 소피 칼의 작업은 늘 사적인 사건에서 시작됩니다.이별, 상실, 거절, 불안. 그러나 그는 이 감정들을 ‘혼자 견디는 서사’로 남겨두지 않습니다. 대표작 ‘Take Care of Yourself’에서 칼은 연인에게 받은 이별 편지 한 통을107명의 여성에게 전달합니다.법률가, 언어학자, 성악가, 무용수, 정신분석가.각자는 자신의 전문 언어로 그 편지를 해석하고 수행합니다. 'Take Care of Yourself' 에서 소피 칼은 이별의 슬픔을 표현하기보다 처리 가능한 상태로 바꿉니다. 법률가는 문장을 조항처럼 해석하고, 성악가는 그 감정을 음으로 늘이며, 무용가는 말이 남기지 못한 여백을 몸으로 채웁니다.

이 작업이 흥미로운 이유는 이별이 가볍게 느껴지기 때문이 아닙니다. 오히려 그 반대이죠. 감정은 여전히 아프지만, 이제 혼자서만 아플 필요는 없어졌기 때문입니다. 편지는 더 이상 ‘나의 사건’이 아닙니다. 타인의 언어를 통과하며 분해되고, 각자의 전문성 속에서 다른 얼굴을 얻습니다. 감정은 약해지지 않습니다. 다만 독점되지 않죠.

미술비평에서 이 작업은 ‘사적 고통의 공적 번역’ 혹은 ‘감정의 외주화’로 해석되어 왔습니다. 소피 칼에게 의존이란 누군가에게 매달리는 상태가 아니라, 감정을 혼자만의 언어로 붙잡지 않겠다는 선택이죠. 그는 상처를 극복하지 않습니다. 대신 상처가 여럿의 언어 속에서 숨 쉴 수 있게 만듭니다.

질리안 웨어링 — 말하지 않아도, 이미 말해진 감정들

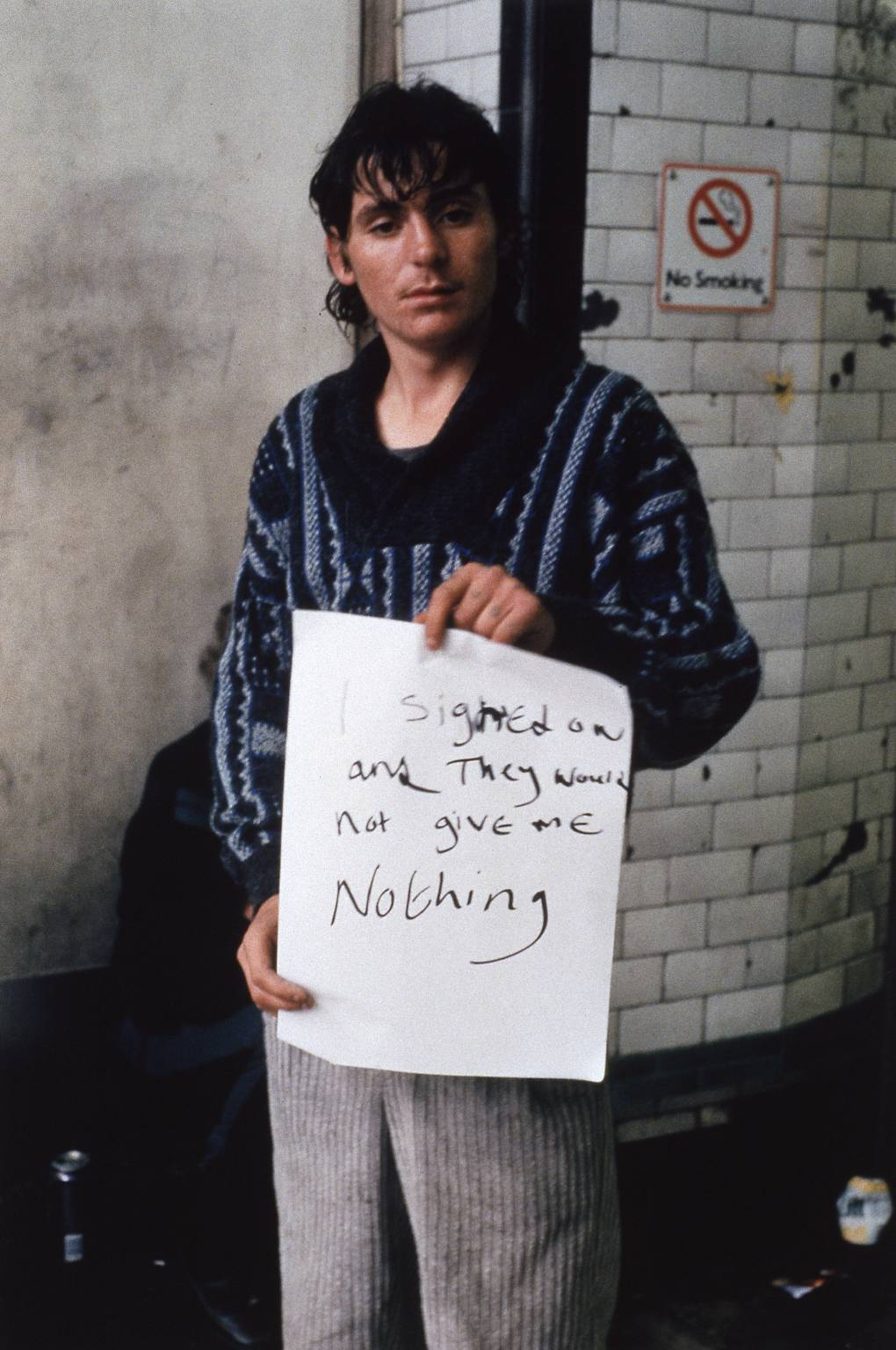

Signs that Say What You Want Them To Say and Not Signs that Say What Someone Else Wants You To Say, 1992–3, 질리안 웨어링

사진 속 사람들은 특별해 보이지 않습니다. 거리에서 마주쳤다면 그냥 지나쳤을 얼굴들이죠. 하지만 그들이 들고 있는 손팻말의 문장은 조금 오래 눈에 남습니다. “나는 항상 외롭다.”, “나는 내가 싫다.”, “아무도 나를 모른다.”

질리안 웨어링은 개인의 고백을 다루지만, 심리 치료나 공감 유도의 방식은 택하지 않습니다.그의 작업은 차갑고 단순합니다. 'Signs that say what you want them to say and not Signs that say what someone else wants you to say'에서 질리안 웨어링은 고백을 전시하지만, 감정을 연출하지 않습니다. 인물들은 울지도, 설명하지도 않는다. 다만 짧은 문장 하나를 들고 카메라 앞에 섭니다. 사진 속 얼굴과 손팻말의 문장이 어긋나는 순간, 관객은 깨닫습니다. 이 감정은 저 사람만의 것이 아니었다는 사실을, 감정은 언제나 이렇게 보이는 것보다 더 깊은 곳에 숨겨져 있었다는 것을 말이죠.

웨어링은 공감을 요구하지 않습니다. “나를 이해해 달라”는 말 대신 “너도 이 구조 안에 있지 않니?”라고 묻습니다. 관객은 사진 속 인물의 맥락을 알 수 없기에, 자연스럽게 자신의 감정 경험을 겹쳐 읽게 되죠. 예술학적으로 웨어링은 개인의 고백을 통해 보편적 취약성을 가시화하는 작가로 분석됩니다. 이 작업에서 의존은 감정적 매달림이 아니라, 나만 이런 게 아니라는 인식의 공유, 그 사실 하나만으로도 감정은 혼자 견뎌야 할 무게에서 벗어나게 됩니다.

루이즈 부르주아 — 상처와 함께 살아가는 법

철제 구조물 안에는 침대가 있고, 옷이 있고, 문이 있습니다. 그러나 이 공간은 안전하지 않죠. 설명도, 위로도 없습니다. 그저 상처가 아직 여기 있다는 사실만 남아 있습니다. 루이즈 부르주아는 자신의 작업을 “타인에게 자신을 노출시키는 행위”라고 말한 바 있습니다.그의 예술은 치유를 목표로 하지 않습니다.오히려 상처가 사라지지 않는 상태를 정직하게 드러냅니다. 루이즈 부르주아의 ‘Cells’ 연작에서 상처는 과거형이 아닙니다. 극복된 기억도, 정리된 트라우마도 아니죠. 상처는 여전히 현재형이며, 형태를 갖고 공간을 차지합니다.

이 작업 앞에서 우리는 묻게 됩니다. 상처는 언제 사라져야 하는 걸까. 그리고 정말, 사라져야만 하는 걸까. 부르주아는 치유를 약속하지 않습니다. 대신 상처를 혼자 감당하지 않아도 되는 상태를 만듭니다. 관객은 그 공간 안으로 들어가 타인의 상처와 같은 공기를 마십니다. 그 경험은 불편하지만, 그래서 정직하죠.

정신 분석 미술사에서 부르주아는 자기 치유의 예술가가 아니라 트라우마를 공적 언어로 번역한 작가로 읽힙니다. 그에게 의존은 유약함이 아닙니다. 인간이 관계 속에서만 버틸 수 있다는 사실을 담담하게 인정하는 태도죠.

세 작가의 작업은 서로 다른 방식으로 감정을 다룹니다. 그러나 하나의 지점에서 만납니다. 의존은 제거해야 할 결함이 아니라, 감정을 혼자 두지 않겠다는 선택이라는 점이죠. 소피 칼은 감정을 나누고, 질리안 웨어링은 고백을 드러내며, 루이즈 부르주아는 상처를 맡긴다.

이 글이 전하고 싶은 것은 하나의 결론이 아닙니다. 다만 질문만이 존재합니다. 우리는 왜 여전히 모든 감정을 혼자 감당해야 한다고 믿고 있는 걸까요. 어쩌면 의존은

가장 약한 선택이 아니라, 가장 솔직한 생존 방식일지도 모릅니다.