브랜드는 왜 같은 물건을 다시 만들까

단종된 제품의 가치를 올리는 리이슈 마케팅

‘사랑받던 제품, 재발매!’ 같은 문구를 보면, 한 번쯤은 눌러보게 됩니다. 물욕이 많은지라, 원래는 관심 없던 제품이어도 ‘재발매’라는 단어 하나에 마음이 훅 가거든요. ‘다시 나올 정도면, 한때 엄청나게 팔렸다는 거 아니야?’ 싶어 괜히 서둘러야 할 것 같은 조바심도 생기고요.

재발매는 소비자의 잠재적인 욕구를 건드리는 매력적인 방법입니다. 브랜드는 이렇게 반응이 확인된 제품을 스테디셀러로 정리해, 충성 고객을 모으기도 하죠. 사실 우리가 익숙하게 사용하는 제품들 대부분이 이런 역사를 지녔을지 모릅니다. 나이키의 덩크 라인이나 아디다스 트랙탑도, 처음에는 수요를 따라가지 못할 만큼 팔리고, 시간이 흐른 뒤 ‘재발매’를 거듭하면서 오늘날까지 이어졌겠지요.

이따금 재발매는 ‘리이슈(Reissue)’라는 이름으로 나타나곤 합니다. 한 번 단종된 제품을, 당시의 디자인과 구성을 바탕으로 지금의 사양에 맞게 조정해 다시 내놓는 방식이죠. 넓게 보면 대부분의 재발매 제품이 조금씩 사양이 바뀌지만, 리이슈는 ‘한동안 팔리지 않다가 다시 돌아온 것’에 조금 더 무게를 둔 표현입니다. 그렇다면 왜 브랜드들은 굳이 리이슈라는 형식을 선택할까요? 몇 가지 사례를 통해, 그 반복의 이유를 한 번 따라가 보려 합니다.

우리는 역사적인 발자취를 함께했어

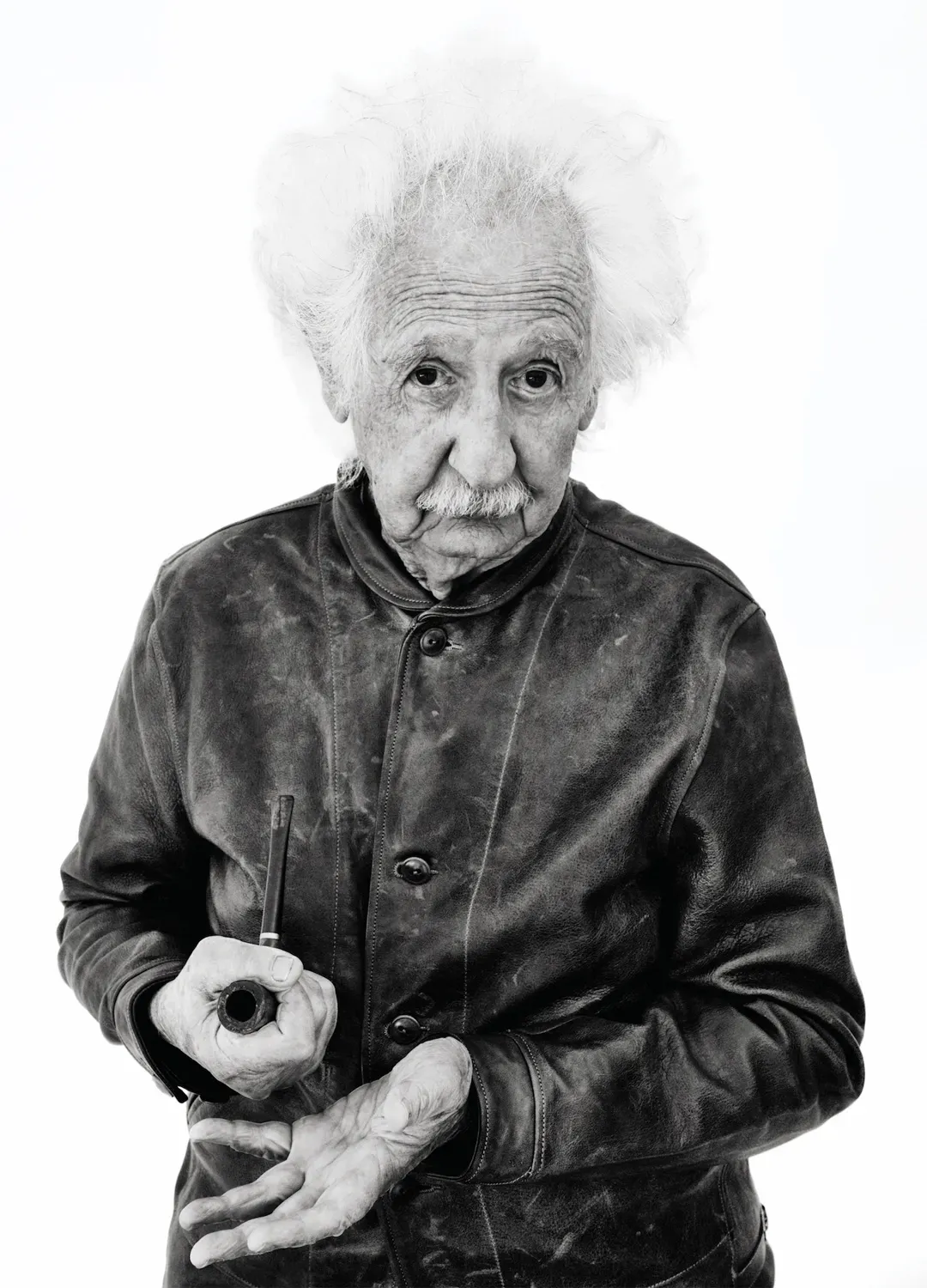

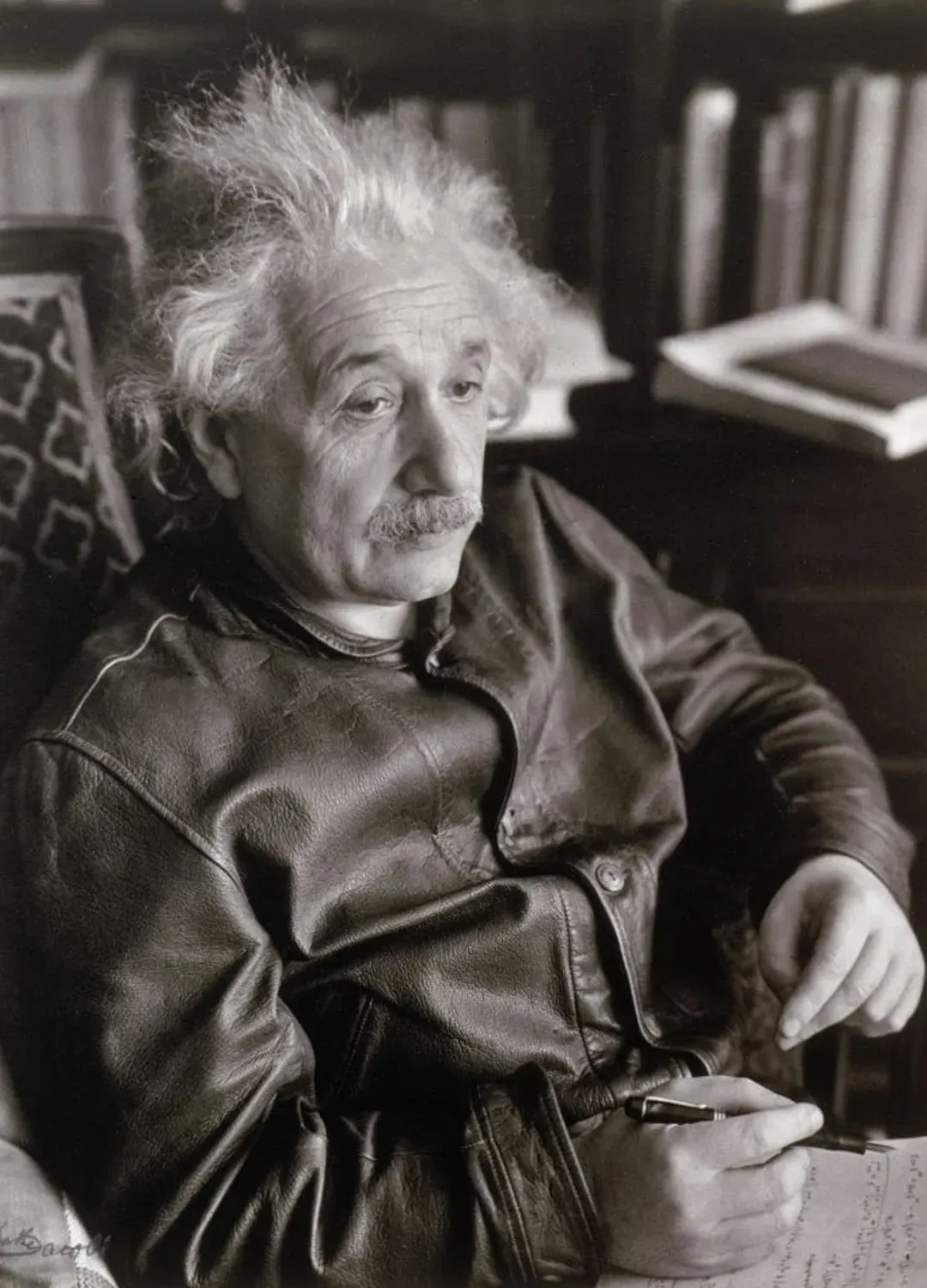

리바이스(Levi's)의 아인슈타인 자켓

2016년 크리스티 런던 경매에 올라온 오래된 가죽 자켓의 낙찰자는 리바이스였습니다. 아인슈타인이 실제로 입었던 옷이라, 구매할 가치가 있었지만, 리바이스 입장에서는 좀 더 분명한 이유가 있었죠. 이 재킷이 바로 리바이스가 1930년대에 생산한 가죽 제품이기 때문입니다. 당시 유행하던 숄 칼라와 짧은 기장의 가죽 재킷 실루엣을 따르면서도, 지금은 사라진 ‘멘로(Menlo)’라는 서브 라벨에서 만들어졌던 모델이었죠.

그로부터 2년 뒤, 리바이스 빈티지 클로딩(LVC) 라인은 이 경매품을 정밀하게 분석해 ‘아인슈타인 재킷’이라는 이름으로 리이슈합니다. 원본처럼 코사크 형태와 실루엣은 그대로 두되, 카우하이드 대신 이탈리아산 양가죽을 사용해 500벌 한정으로 제작했죠. 이후에는 브라운이 아닌 블랙 레더 버전으로 변주해 다시 선보였고, 올해에는 풀 그레인 양가죽을 사용한 버전으로 또 한 번 재출시했습니다.

흔히 ‘LVC’라 부르는 리바이스 빈티지 클로딩(Levi's Vintage Clothing) 라인은 리바이스의 과거 제품 가운데 기념비적인 모델을 골라, 더 좋은 부자재와 공정을 적용해 복각하는 라인입니다. 브랜드의 정체성과도 같은 제품들을 꾸준히 다시 만들어 내면서, 리바이스라는 이름이 쌓아온 역사를 현재 진행형으로 유지하는 역할을 하죠.

아인슈타인 재킷도 그 연장선에 놓여 있습니다. 역사적인 인물이 일상처럼 걸쳤던 재킷이자, 리바이스가 거액을 들여 되찾아온 아카이브라는 점에서, 여러 차례의 리이슈는 이 재킷의 가치를 다시 확인하려는 듯합니다. 다만 여기서 반복되는 것은 ‘아인슈타인이 입었다’라는 서사에 가깝습니다. 한때는 대량 생산된 워크 재킷이었을 옷이, 리이슈를 거치며 점점 더 희귀한 기념품이자 수집가용 럭셔리 아이템으로 격상되는 과정이기도 하니까요.

소기름의 아픔까지 사랑한 거야?

삼양라면 - 삼양 1963

삼양은 국내 최초로 인스턴트 라면을 만든 기업입니다. 1963년 처음 판매한 ‘삼양라면’이 그 시작이었죠. ‘삼양 1963’은 당시 삼양이 처음 선보였던 라면의 맛을 다시 구현한 제품으로, 그때처럼 우지(소기름)를 섞은 기름으로 면을 튀겼다고 해요. 그만큼, 지금 우리가 먹는 라면보다 더 고소한 향과 묵직한 맛이 난다고 하는데요. 맛의 재현도보다 흥미로운 건, 삼양이 자신들의 아픈 역사가 얽혀 있는 재료를 사용했다는 점이죠.

지금 시판되는 대부분의 라면은 야자나무 열매에서 짜낸 팜유로 튀기지만, 1960년대 한국은 식용유지를 전량 수입에 의존하던 시기였고, 팜유 생산량도 충분하지 않았습니다. 맛과 생산을 모두 확보하기 위해선 우지가 더 현실적인 선택지였죠. 1989년, 삼양을 비롯한 여러 식품 회사가 공업용 우지를 사용했다는 의혹에 휩싸이기 전까지는요. 1997년 무죄 판결을 받긴 했으나, 삼양라면은 시장에서 한참 뒤로 밀려납니다.

삼양 1963은 당사가 굴곡진 역사를 끌어안았다는 스토리는 확실한 마케팅 포인트가 되었습니다. 동시에, 농심의 신라면 블랙처럼, 삼양라면 계열에서 처음으로 선보이는 프리미엄 라인이기도 합니다. 우지와 팜유를 섞은 기름으로 라면을 튀기고, 사골 베이스의 수프를 추가해 좀 더 다층적인 풍미가 느껴지는 라면을 개발한 것이죠.

‘인스턴트 라면의 선구자’라는 삼양의 포지션과 우지 파동의 서사를 함께 끌어온 프리미엄 라인, 삼양 1963. 다만 과거의 이야기를 불러올 만큼 그때의 맛을 온전히 재현했다기보다는, 사골 국물을 기반으로 한 새로운 프리미엄 라면에 가깝다는 평가도 있습니다. 오랜 시간 금기시되던 재료를 복권하는 대신, 보다 안전하고 세련된 형태로 재포장한 선택에 가까운 셈이죠.

플라스틱 시계를 하이엔드라 부를 때

태그호이어(TAG Hauer) – 포뮬러 1 × Kith

시계는 기능적인 완성도와 브랜드 파워가 중요한 물건입니다. 그래서 과거 모델을 다시 활용하는 사례가 특히 많은 분야죠. 이미 한 번 사랑받았던 디자인을 반복하는 편이 실패할 확률도 낮고, 특정 인물이나 사건이 얽힌 스토리텔링을 함께 가져오기에도 수월하니까요. 예전보다 내구성과 마감, 부품을 업그레이드해 더 높은 가격으로 책정하기에도 좋습니다. 한때는 입문형이었던 제품이, 수십 년 뒤에는 고가의 시그니처 모델이 되기도 하는데요. 태그호이어의 포뮬러 1이 대표적입니다.

태그(TAG)와 호이어(Heuer)는 원래 별개의 회사였습니다. 태그는 항공, 모터스포츠, 호텔 등 여러 사업에 투자하던 지주회사였고, 호이어는 1860년부터 크로노그래프 시계를 만들어 온 스위스 시계 브랜드였어요. 두 회사를 묶어준 공통점은 모터스포츠. 쿼츠 시계의 공세로 재무가 무너진 호이어에게는 새 주인이 필요했고, 맥라렌을 후원하며 모터스포츠 이미지를 키워온 태그에게는 그에 어울리는 고급 브랜드가 필요했죠. 그렇게 두 회사가 합쳐져 태그호이어가 탄생했고, 그 이름으로 선보인 첫 컬렉션이 바로 ‘포뮬러 1’이었습니다.

다이빙 워치 중심이던 기존 라인업에 젊은 층을 겨냥한 쿼츠 시계를 더한 것으로, 서퍼나 다이버가 가볍게 찰 수 있는 컬러풀한 스포츠 워치로 출시됐죠. 플라스틱 소재를 활용해 가격도 저렴했고, 다채로운 컬러 웨이로 많은 사랑을 받았습니다. 다만 2000년대 이후 다시 등장한 포뮬러 1은 메탈 베젤과 크로노그래프, 두툼한 다이버 스타일 케이스를 갖추며 키치한 이미지 대신 태그호이어의 엔트리 다이버 워치에 가까운 인상으로 자리 잡습니다.

1세대 포뮬러 1은 뉴욕 스트리트 편집숍 키스(Kith)와의 협업으로 다시 모습을 드러냅니다. 태그호이어는 1980년대 1세대 모델을 복각하기 위해 당시 금형과 플라스틱 사양을 되살리고, 도시별 컬러웨이 10종을 한정 수량으로 선보였죠. 문제는 그다음입니다. 개당 1,500달러라는 가격, 스니커즈 드롭을 닮은 판매 방식, 다이얼에 새겨진 ‘KITH HEUER’ 로고는 포뮬러 1이 더 이상 ‘접근할 수 있는 입문형’이 아니라, 스트리트 브랜드의 팬덤과 희소성에 기대는 하이엔드 아이템이 되었음을 보여줍니다.

앞에서 살펴본 세 가지 리이슈에서 반복되는 것은 정작 제품 그 자체가 아닙니다. 리바이스는 한때의 대량 생산 재킷을 인류 역사상 가장 위대한 천재의 상징으로 만들고, 태그호이어는 입문형 플라스틱 시계를 하이엔드 액세서리로 격상시키며, 삼양은 산업 재료였던 우지를 프리미엄 맛의 근거로 가져옵니다. 이처럼 리이슈는 물건을 그대로 되살리기보다는, 그 물건을 어떻게 설명하고 설득할지에 관한 영리하면서도 동시에 다소 게으른 마케팅의 언어에 더 가깝습니다.

그렇다고 해서, 그 안에 담긴 이야기가 전부 공허한 것도 아닙니다. 아인슈타인이 리바이스 재킷을 입었다는 사실, 삼양라면이 우지 파동으로 뼈아픈 경영난을 겪었다는 기록은 분명히 존재하니까요. 1세대 포뮬러 1을 동경하던 이들에게도 키스와의 협업 제품은 반가운 소식일 겁니다. 그런 점에서 리이슈는, 사연을 지닌 브랜드만이 선택할 수 있는 독특한 생산 방식이기도 합니다.

다만 우리가 명심해야 할 건, 리이슈가 반복되고 거듭되는 과정에서 원형이 지니고 있던 의미가 얼마나 남아 있는지 살펴봐야 한다는 것입니다. 그 의미가 지금의 가격과 희소성, 잘 포장된 서사와 얼마나 균형을 이루고 있는지, 혹은 이미 다른 무언가로 완전히 갈아 끼워졌는지 말이죠. 리이슈 제품을 마주할 때마다, ‘다시 나온다’라는 말 뒤에 무엇이 반복되고, 조용히 삭제되고 있는지 한 번 더 들여다보세요.