영원히 흔들리는 저울, 코엔 형제가 그린 균형의 역설

일시 회복과 단절 그리고 끝없는 조정의 드라마

조엘 코엔과 에단 코엔, 일명 코엔 형제의 작품에는 두 개의 힘이 맞섭니다. 영화 속 인물들이 마치 저울 위에 서 있는 모습인데요. 욕망과 책임, 신념과 무작위, 선과 폭력, 이상과 현실이 추가 되는 순간마다 ‘균형’은 잠시 모습을 드러냈다가 곧 기울어집니다. 균형을 찾아 헤매지만 결코 그 상태를 고정시키지 못하는 인간을 통해 세계의 불완전함을 드러내는 작품 세계. <파고>, <노인을 위한 나라는 없다>, <인사이드 르윈>을 따라가며, 코엔 형제의 저울질이 어떤 의미를 주는지 살펴봅니다.

<파고>, 1996

눈 속에 묻힌 저울, 도덕은 얼마나 버틸 수 있는가

눈 덮인 평원처럼 겉으론 아무 일도 없어 보이는 ‘백지’에 작은 균열이 생기며 시작됩니다. 자동차 영업사원 제리 런드가드는 장인에게 인정받지 못한 열패감과 돈에 대한 집착으로, 아내 납치 자작극을 꾸밉니다. 그저 겁박만 주겠다며 전개된 사건은 순식간에 피와 총성으로 얼룩집니다. 일상을 지탱하는 균형 저울에 한쪽 추를 갑자기 늘린듯 도덕적 안정은 처참히 깨집니다.

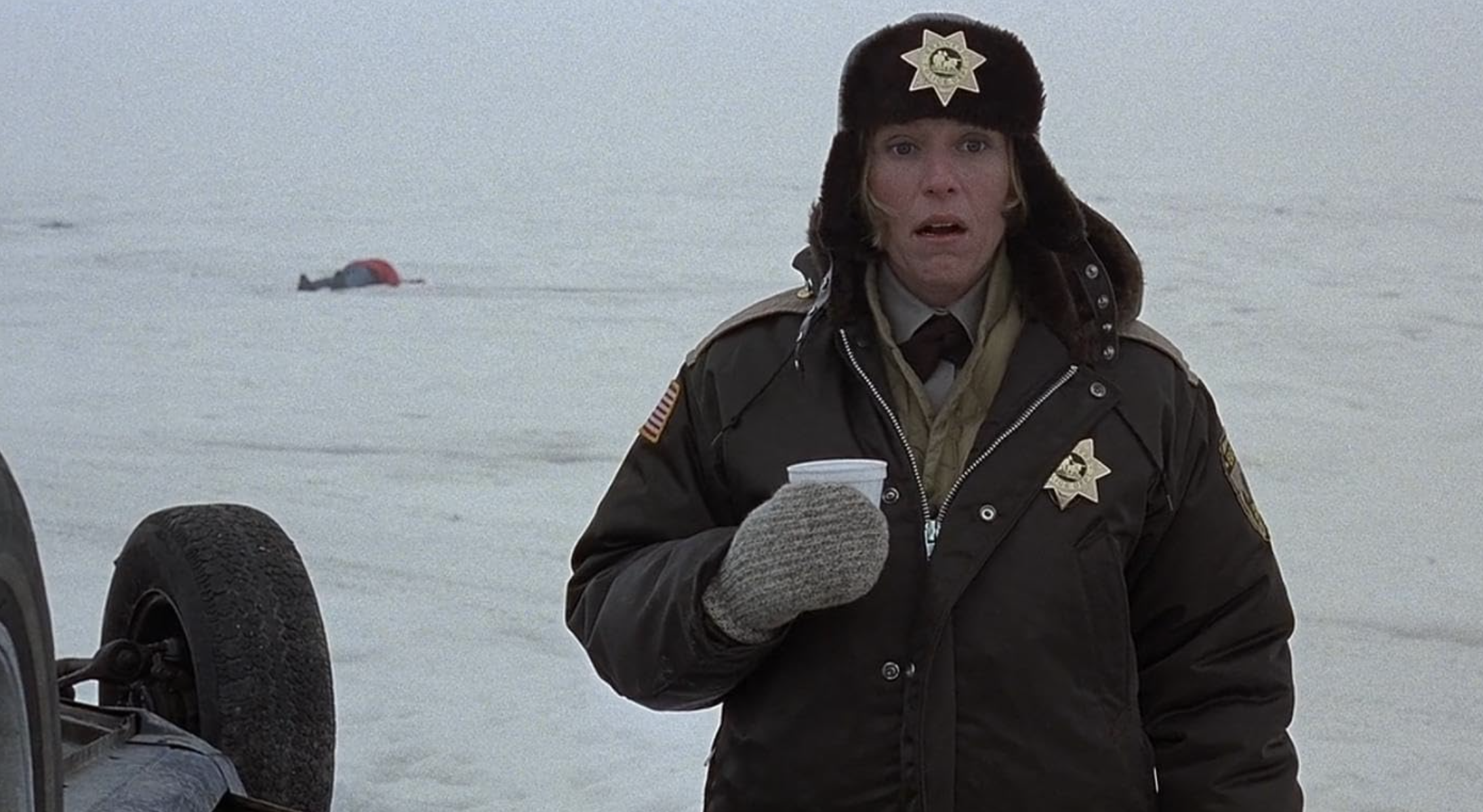

이때 반대편에서 보안관 마지 건더슨이 등장합니다. 만삭의 몸으로 범인을 추적하는 마지는 혈흔과 시체를 조사하면서도 “그래도 세상은 괜찮다”는 듯 남편에게 점심 메뉴를 묻고, 햄버거를 먹으며 눈길 운전을 합니다. 규칙적 식사와 일상적 친절로 영화의 도덕 좌표를 붙잡는 역할. 다만 코엔 형제는 균형을 완전히 회복시키지 않습니다. 마지가 사건을 해결해도, 제리의 탐욕이 낳은 피해와 그 흔적은 새하얀 눈밭 위에 붉은 얼룩으로 남아 있습니다.

결국 <파고>에서 맞은 원점은 잠정적입니다. 마지는 저울을 바로세우지만, 관객은 눈밭 아래 숨은 또 다른 탐욕의 씨앗을 상상하게 되죠. 코엔 형제는 ‘언제든 또 다른 균열이 생길 수 있다’는 실존적 경고를 던지며 당분간 버틸 만한 질서만 허락합니다. 균형은 유지가 아닌 임시적 봉합처럼 보입니다.

<노인을 위한 나라는 없다>, 2007

균형을 부정당한 인간

<노인을 위한 나라는 없다>에서는 일시적이나마 되돌릴 수 있는 균형의 가능성을 삭제합니다. 이야기의 막이 열리자마자 사막 한복판에 등장한 ‘절대 악’, 안톤 시거는 공압식 쇳대를 들고 무차별 살인을 저지르며, 법·도덕·연민 같은 전통적 추들을 한꺼번에 걷어찹니다. 인간적 동기나 서사적 연민이 삭제된 존재입니다. 고전 서부극을 떠올리는 이미지에 반해, 정의·악당·보안관이라는 삼각 균형 관계는 부정됩니다. 절대폭력이 들어선 순간 법과 도덕은 추를 맞출 상대축을 잃어버립니다.

인간의 무력감이 극대화되는 시퀀스는 단연 동전 던지기. 이 장면에서 시거는 주유소 주인에게 동전을 튕기며 앞뒤를 맞혀 보라고 강요합니다. 삶과 죽음의 무게를 25센트짜리 금속에 맡겨야 하는 상황입니다. 코엔 형제는 우연(확률)을 통해 결정(숙명)을 들이밀어 공포를 주입합니다. 균형은 ‘인간의 의지’ 대신 ‘이미 길 위를 22년 굴러온 동전’ 같은 맹목적 시간성에 삼켜지는 것입니다. 한편 돈가방을 훔친 탓에 시거의 표적이 된 사냥꾼 모스는 생존 본능과 윤리 의식 사이에서 줄타기를 시도하지만, 모텔 총격전과 사막 추격전 끝에 비극적으로 퇴장합니다. 화면 밖에서 처분되는 그의 죽음은 “설명조차 의미 없다”는 무관심의 폭력을 강조하죠.

보안관 에드 톰 벨의 내레이션으로 시작했지만 그는 끝내 시거와 직접 대면하지 못한 채 은퇴를 결심합니다. 난장판이 된 모텔 방을 둘러보고도 총을 꺼내지 못하는 그의 모습, 그리고 마지막에 털어놓는 ‘등불 든 아버지의 꿈’은 과거 질서가 더는 작동하지 않는 세계에서 노인이 느끼는 체념을 응축합니다. 그리고 영화는 어떤 정의의 대가도, 윤리적 수습도 배제하며 차갑게 문을 닫습니다. 균형은 되찾을 가치로조차 다뤄지지 않는 마지막은, 인간이 의지해 온 가치 체계의 근본적 불안정을 잔혹하게 드러냅니다. 도덕·법·신까지 무력화된 곳에서 우리는 무엇으로 삶을 측정할 수 있을까요?

<인사이드 르윈>, 2013

순수와 생존 사이, 끝없는 미세 조정

그리니치빌리지 1961년 겨울, 포크바 ‘가스라이트’ 무대에서 르윈 데이비스가 노래를 부릅니다. 목소리와 기타는 완벽하게 조율돼 관객을 일시적 황홀 속에 묶어 두지만, 느닷없이 뒷골목에서 구타 장면이 이어지며 감상을 산산이 깨뜨립니다. 예술적 순수와 생존의 고단함이 맞붙는 구도였다고 할까요.

르윈의 일상이 붕괴되는 중심축은 두 가지. 하나는 경제적 생존입니다. 그는 집세에 쫓기며 주변인들의 소파를 전전하고, 진의 임신중절 비용을 마련하기 위해 레코드 회사에 미수금을 조르고, 급기야 선원의 일자리를 다시 알아봅니다. 또다른 축에서 흔들리는 것은 예술적 정체성. 듀오 파트너 마이크의 자살 이후 르윈은 솔로 음반 판매가 부진해도 상업적 방향에는 관심이 없습니다. 이 두 축이 충돌할 때마다 절묘하게 등장하는 ‘고양이’는 예사롭지 않습니다. 지하철·고어 부부 집·고속도로에서 탈출과 회수를 반복하는 고양이는 르윈의 길을 잃은 순수를 시각화하며, 영화 곳곳에서 작은 불균형을 거듭 만들어 냅니다.

그리고 시카고 로드 트립에 이르러 불안정성은 극에 달합니다. 잿빛 화면과 엔진 소음, 재즈 뮤지션 롤런드 터너가 내뱉는 불쾌한 독설이 얽히기도, 르윈은 잠에 취한 채 국경을 넘어갈 뻔하기도, 도로에서 길 위에 누운 개를 치고 지나가기도 합니다. 이어진 오디션 장면에서 르윈의 노래는 “돈은 어렵겠다”는 평가만 남깁니다. 예술적 순수의 무게가 생활이라는 추를 감당하지 못하는 듯, 역광 속 실루엣으로 비춰지는 르윈.

이 고된 균형의 서사는 ‘무한 루프’를 선명히 드러냅니다. 르윈은 다시 가스라이트 무대에서 노래를 부르고, 구타 장면까지 되풀이되자 화면은 완전한 원을 그리며 첫 장면으로 돌아옵니다. 순수와 생존이라는 저울은 여전히 흔들리고, 르윈은 그 중심점을 찾지 못한 채 또 다른 겨울로 걸어갑니다. 균형점은 발견되지 않고, 영원한 미세 조정의 과정으로 나아가야만 합니다.

코엔 형제가 그리는 불균형한 세계의 진실은 불편합니다. 균형에 닿을 수 없는 인간의 한계를 직면하고 허무해질 수 있습니다. 그러나 균형의 붕괴, 부재, 유지하려는 몸부림이라는 궤적을 따라가다보면 이런 속삭임이 들립니다. 균형은 ‘고정된 상태’가 아니라 ‘서사적 동사’라고.

<파고>는 도덕이 임시로 저울을 바로세우는 순간을, <노인을 위한 나라는 없다>는 어쩌면 균형 회복 시도조차 무력화되는 단절의 순간을, <인사이드 르윈 데이비스>는 저울의 추가 중앙에 도달하지 못해 빙글빙글 도는 고단한 반복을 그리며 다양한 양상을 펼쳐낸 건, 결국 균형은 불변하는 안식이 아니며 영속적 조정 행위임을 의미한다고 보여집니다. 그러니 우리 삶의 흔들림은 너무도 당연하다는 것. 우리는 그 흔들림 속에서만 자신이 놓친 것과 과잉된 것을 비로소 마주하게 됩니다. 비극이 결코 비극만은 아닌 이유입니다.