변기가 미술관에 전시된 그 이후

보이는 것이 전부가 아니게 된 미술에 대해서

변기가 미술사의 맥락에 등장한 이후 놀랍게도 100년이 넘는 시간이 흘렀다. 뒤샹이 1917년 ‘샘’이라는 제목으로 변기를 전시에 출품한 이래로, 무엇이든 미술이 될 수 있는 가능성이 열렸다. 이때부터 미술은 다빈치의 ‘모나리자’나, 모네의 ‘수련’과 같은 아름다운 화면과는 다른 모습으로 전개되기 시작했다.

그 중에서도 개념미술이라는, 보여지는 것만큼이나 그 뒤의 맥락과 과정이 중요한 미술이 등장했다. 많은 사람들이 미술이 어렵다고 느끼는 지점 역시 개념미술의 등장과도 크게 무관하지 않을 것이다. 미술은 시각적으로 보이는 아름다움이 아닌, 그 너머의 개념, 사고, 질문의 탐구를 시작하기에 이르렀기 때문이다. 뒤샹의 ‘샘’에서부터 개념미술이 던진 질문을 이해한다면, 미술관을 조금은 편하게 대할 수 있지 않을까.

머트씨, 변기는 전시할 수 없습니다

1917년 R.머트라는 인물은 상점에서 변기를 구매하고 자신의 이름을 서명한 뒤 ‘샘’이라는 작업명으로 전시에 제출을 했지만 주최 측의 거부를 당했다. 그가 출품했던 전시는 당시 미국의 독립미술가협회가 주최하던 전시였다. 해당 전시는 무심사제도로 6달러만 내면 누구나 참여가 가능한 전시였으나, 제출된 2,125개의 작품 중에서 R.머트의 변기만이 거절당했던 것이다. 주최측은 변기가 표절이자, 평범한 배관 설비에 지나지 않는다는 입장이었다. 그러나 이 변기는 20세기 미술에서 가장 영향력 있는 오브제가 되었다.

R. 머트는 사실 뒤샹이었고, 우스꽝스럽게도 뒤샹은 전시의 심시위원이었다. 뒤샹은 작품이 거절당하자, 비어트리 우드라는 또 다른 이름으로 잡지 <블라인드 맨>에 ‘리처드 머트 사건’에 대한 변호문을 작성한다. 그는 여기서 다음과 같은 내용으로 주최측의 전시 거부에 대해서 반박한다

“머트씨가 직접 ‘샘’을 제작했는지는 중요하지 않다. 그는 그것을 선택했다. 평범한 일상용품을 고른 후 새로운 이름을 부여하고, 새로운 관점에서 조명함으로써 그 유용성이 사라지도록 했다. 다시 말해 그는 그 사물에 대한 새로운 관념을 창조해 냈다.”

뒤샹의 변기가 미술사에서 거대한 영향력을 발휘할 수 있었던 것은 변기 그 자체보다는, 변기가 미술이 굳건히 믿고 있었던 전제들에 대해 질문을 던졌기 때문이다. 그리고 20세기의 미니멀리즘, 개념미술, 설치미술, 대지미술 등의 많은 작업은 이 변기가 제시한 질문에 대한 답을 각기 다른 방식과 탐구로 제시한다.

변기에서 파생된 질문들은 미술관이라는 제도권, 그리고 미술가와 미술 작품이라는 세 가지 층위로 정리할 수 있을 것이다. 첫번째로, 뒤샹의 ‘샘’ 출품을 거절했던 ‘미술관’이라는 제도권을 어떻게 바라볼 수 있을 것인가? 결국 제도권에 의해 ‘미술인 것’과 ‘미술이 아닌 것’이 정의되는 것일까? 두번째로, 그간 미술이 기대왔던 천재적이고 표현적인 이미지의 미술가가 아닌, 그저 일상의 사물을 선택하고 생각을 전달하는 인물도 미술가로서 성립할 수 있는것인가? 마지막 세번째 층위인 미술 작품에 관해서는 우리는 어디까지를 미술이라고 수용할 수 있는가? 관객의 입장에서 혹은 미술가의 입장에서 도대체 ‘미술’은 어디까지를 의미하는 것일까?

‘무엇이 미술인가’를 질문하는 미술

뒤샹의 ‘샘’이 뒤흔든 미술에 대한 전제에 대한 탐구과정을 지난하게 보여준 미술이 있다면 바로 개념미술일 것이다. 개념미술을 이야기할 때 빠지지 않고 등장하는 작업은 요셉 코수스(Joseph Kosuth)의 <하나이면서 셋인 의자(One and Three Chairs)>일 것이다. 가운데는 실물의 나무 의자가 놓여있고, 그 왼쪽에는 흑백의 의자 사진이, 그리고 오른쪽에는 의자의 사전적 정의가 제시되어있다. 이 중에서 어떤 것이 진정한 ‘의자’인 것일까?

우리는 사물을 볼때 그것의 물리적 형태, 이미지, 그리고 개념을 동시에 인식한다. 코수스의 작품은 이 과정을 시각화해서 보여준다. 더불어서 ‘무엇이 미술인가’에대한 질문을 던진다. 이처럼 개념미술은 보여지는 것 만큼이나, 그 뒤의 아이디어와 의미가 중심이 되는 미술이다. 특정한 매체나 양식으로 정의되지 않는다는 점에서, 개념미술을 설명할 수 있는 가장 쉬운 방법은 ‘무엇이 미술인가’에 대한 질문을 던지는 미술이라고 정의하는 것이다.

In conecptual art the idea or concept is th most important aspect of the work - Richard Serra

개념미술에서는 생각이나 사고과정이 작업의 가장 중요한 요소이다 -리처드 세라

개념미술이 하나의 경향으로 구체화된 것은 1960년대 후반으로, ‘개념미술(Conceptual Art)’라는 용어는 작가 솔 르윗(Sol Lewitt)이 자신의 작업을 설명하면서 등장했다. 개념미술은 1917년 뒤샹의 ‘샘’이 미술에 가했던 도발적인 질문의 연장선으로, 미술작품의 유일무이함, 작가의 권위와 같은 전통적인 개념에 도전한다. 개념미술에서 시각적으로 보이는 것은 물체, 사진, 지도, 차트, 비디오, 언어 등 많은 것, 모든 것을 포함할 수 있다.

개념미술의 대표적인 작가로 언급되는 또 다른 인물은 온 가와라(On Kawara)이다. 그의 작업 중에서도 Today 연작은 검정색 혹은 빨강, 파랑의 배경 위에 그날의 날짜를 적는 작업으로, 1966년 1월 4일부터 시작하여 50여년간 Today 작업을 이어갔다. 그의 연작에는 엄격한 규칙이 적용되었는데, 이 날짜 그림은 하루 최대 세개까지 제작했으며, 자정에 시작해 다음날 자정까지 24시간 이내 완성하지 못하면 파기했다. 또한 시간 표기법은 작가가 거주하는 지역의 표기법을 따랐으며, 배경은 5번의 밑칠, 날짜는 7번의 채색이 더해졌다.

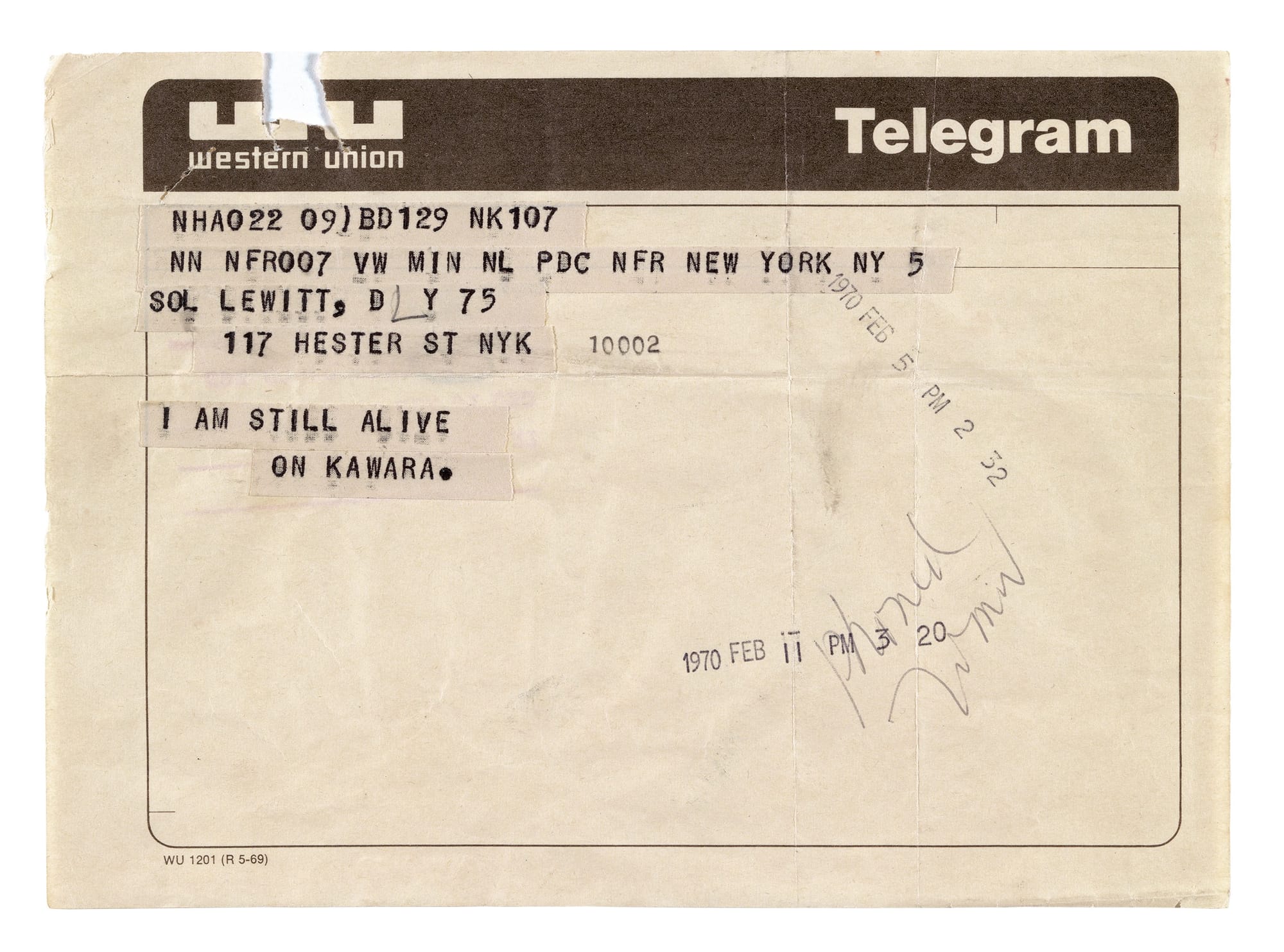

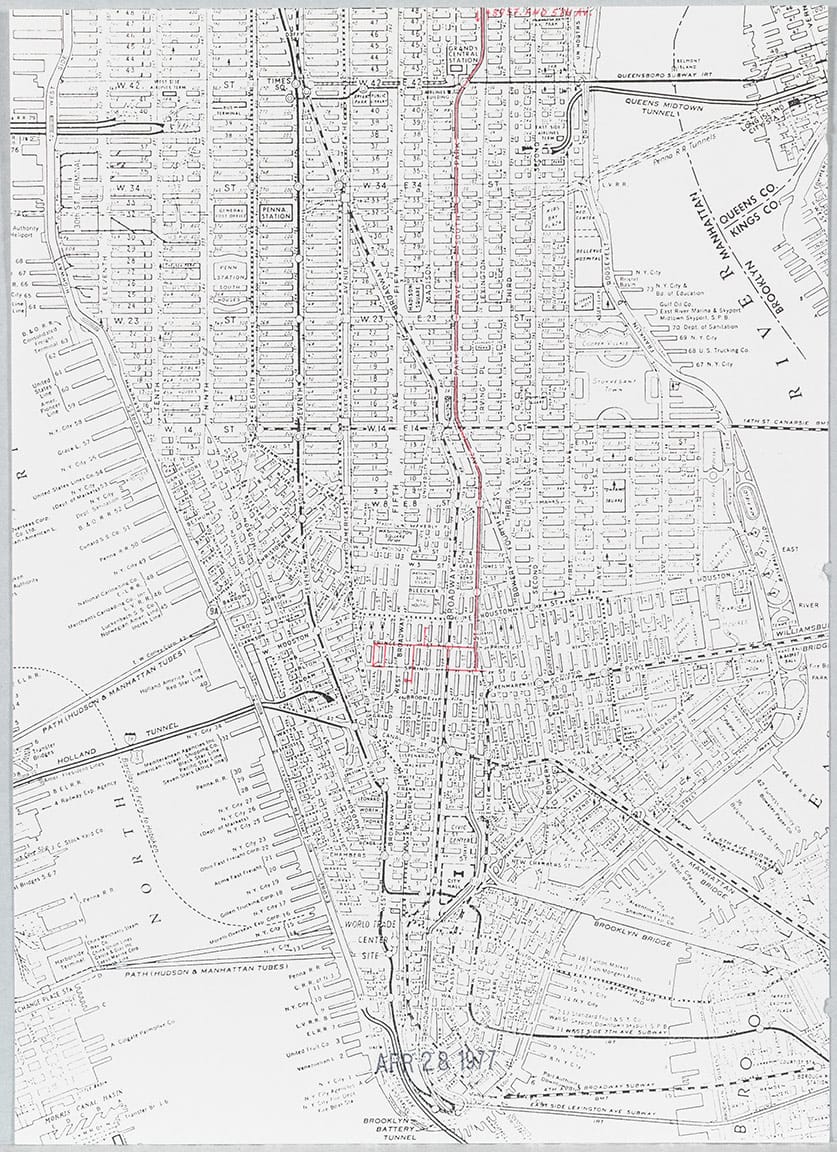

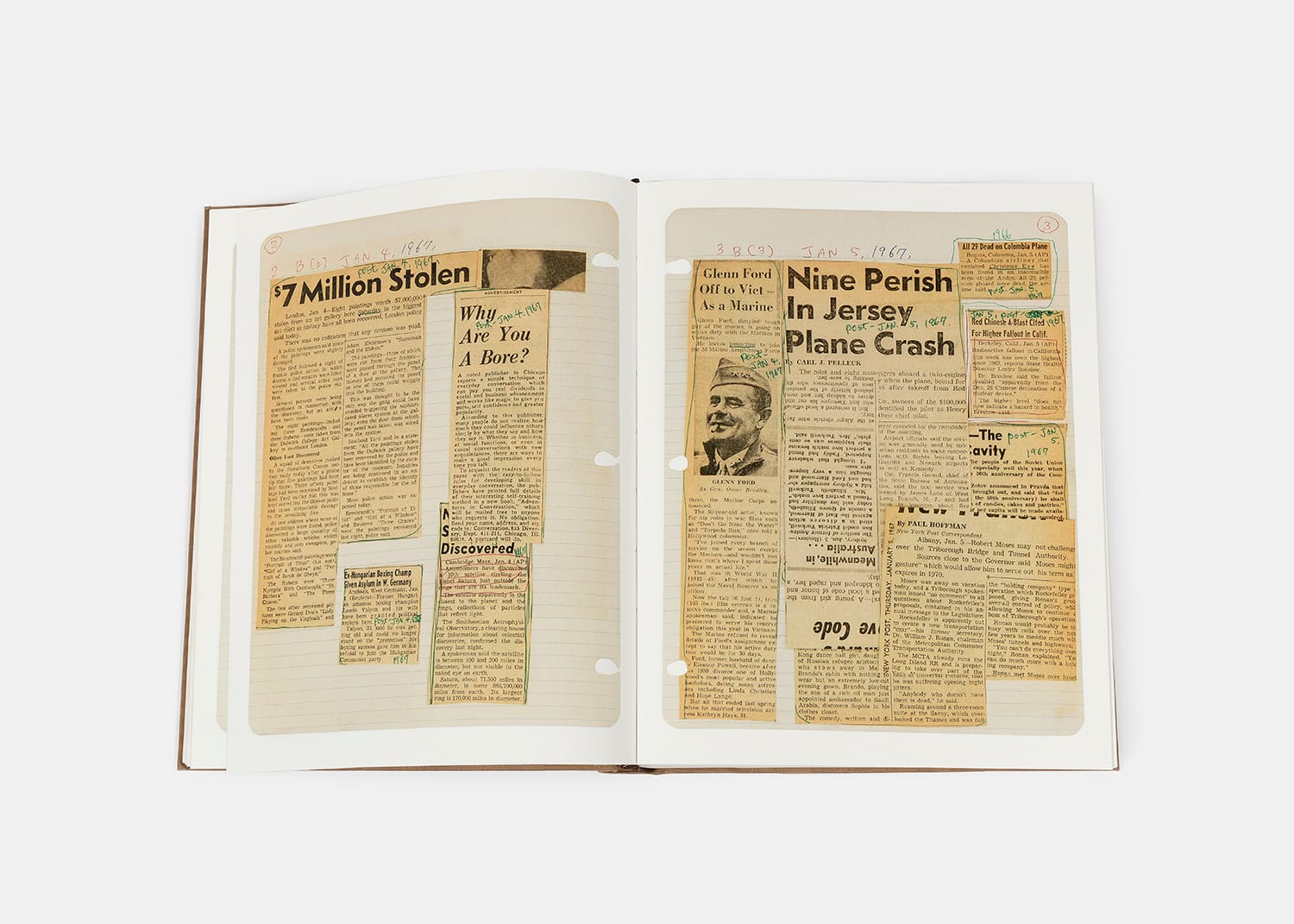

Today 연작 이외에도 그는 하루를 기록하는 작업들을 꾸준하게 진행했다. 아침에 일어나면 기상 시간을 확인한 뒤 엽서 뒷면에 ‘I Got Up’이라는 메세지와 일어난 시간과 장소를 기록하여 지인에게 보내는 <I Got Up>, ‘I am alive’라는 메세지를 전보로 전달하는 작업, 자신이 하루동안 돌아다닌 장소를 지도에 표기하는<I Went> 작업, 자신이 하루동안 이야기한 사람들을 기록하는 <I Met>작업, 자신이 읽은 그날의 기사를 스크랩하여 기록하는 <I Read> 작업등 자신의 일상을 철저히 기록화했다. 그가 ‘무엇이 미술인가’라는 질문에 제시한 답은 자신의 ‘시간’이었던 것이다. 그의 일상의 기록이 작품이 되었고, 작품하기가 곧 일상이었기 때문이다.

개념미술에 이르러 미술은 단순히 시각적으로 보이는 것으로만 읽히기 어려운 대상이 되었다. 날짜만 적힌 <Today> 연작은 분명 <모나리자>와는 다른 방식의 감각을 요청한다. 특히 수십 년의 작업이 한자리에 놓였을 때 우리는 한 개인의 시간을 시각적으로 ‘체험’하게 된다. 이처럼 개념미술에서는 결과뿐 아니라 그 뒤의 사고와 질문까지가 감상의 대상이 된다.

미술의 맥락은 매우 자기참조적이며, 끊임없이 스스로에게 질문을 던진다. 질문은 또 다른 질문을 낳고, 개념미술 역시 뒤샹의 변기가 던진 질문에서 출발해 오늘날의 미술에 더 많은 질문을 제시하고 있다. 미술이 생각, 맥락, 과정의 영역까지 확장된 지금, 우리는 무엇을 미술이 ‘아니다’라고 말할 수 있을까? 오히려 ‘이것이 미술이다’라고 선언하는 작가나 제도의 권위가 더 강화된 것은 아닐까? 미술은 앞으로도 질문을 던지고, 그때그때의 방식으로 답을 제시할 것이다. 중요한 것은 오늘의 미술이 제기하는 질문을 이해하고, 그 질문과 함께 사유하는 태도를 잃지 않는 일이다.

LeWitt, ‘Paragraophs on Conceptual Art’, Artforum Vol.5 no10, Summer 1967, pp 79-83.

Hal Foster 외, 1900년 이후의 미술사, 현실문화연구, 2006, p.125-129.