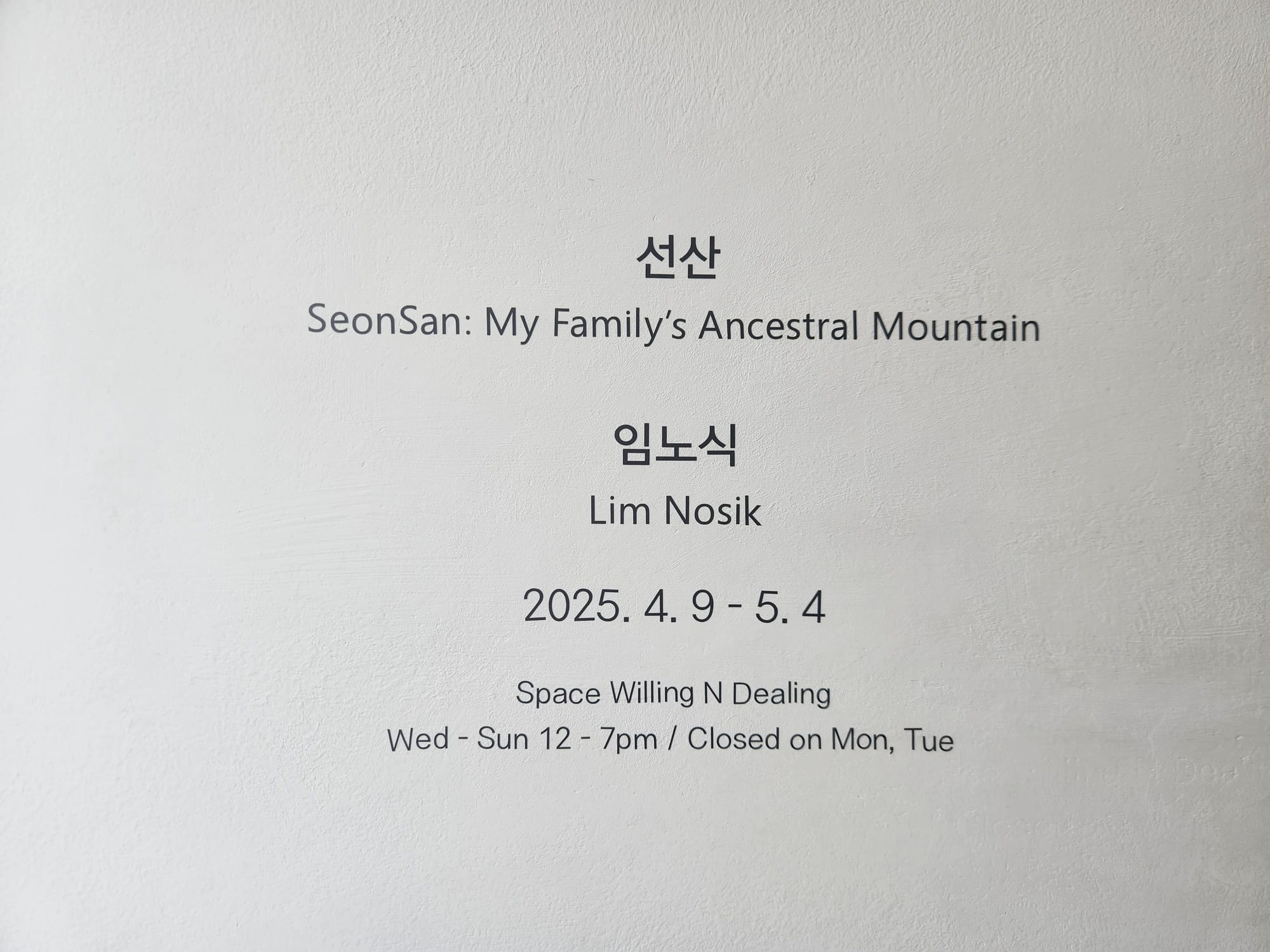

선산

임노식 개인전

선산

SeonSan: My Family’s Ancestral Mountain

임노식

Lim Nosik

외로움은 쉽게 병이 되긴 했으나, 그것이 죄가 되는 경우는 극히 드물었다. 홀로 몸부림치는 영혼을 어찌어찌 다루며 무심코 하늘을 올려다보고 대낮에 어울리는 초가를 허리춤에 두었다. 나는 어리석을 때마다 속이 비어 있는 그릇을 생각한다. 그 속에 담겨 있었던 것과 곧 담길 것 그리고, 담겨야만 하는 것을 동일한 입장에서 견디려 한다. 머릿속 짐이 되는 가상의 사물이 궂은날을 멸시하듯 제 모서리를 반짝인다.

멋쩍은 시선 가루가 되어 이른 봄, 철없는 바람에 흩날린다. 나부낀 정서가 상정한 고립은 여전히 무중이다. 밤중에 눈 감고 손을 허우적대는 행동은 무엇을 기원하려는 의식 같이도 보인다. “언덕 뒤에 도깨비불 쏟아질 때 빨리 집으로 들어가.” 이 말에 담긴 걱정을 배로 불리는 충동이 허기진 속과 함께 잦아들었다.

새벽녘에 추적추적 내리는 비. 가는 빗줄기가 갓 태어난 짐승의 숨과 어떻게 해서든 관련되기를 바란다. 수증기 모락모락 피어오르는 저편이 붉어졌다가 말다가 한다.

닭 울음소리 비천한 인물의 침묵과 같다. 달아나듯 살아가는 삶이 도중에 멈춰 낮과 밤의 경계를 삼켜도 여전히 삭인 속은 화로 대변될 뿐이다. 그것이 진노한 하늘에 꾼 언사는 무엇일까.

“마을에 돌다리가 하나 있어, 출입문은 하나라고 할 수 있지. 그런데 몇몇은 그 다리를 통과하지 않고 이곳에 들고 날 수 있다. 소수의 출입은 그렇게 이루어지고 오직 나에게만 깊은 반향을 일으킨다. 나는 어젯밤의 위용을 하나도 놓치지 않고 똑똑히 봐두었다.” 밭을 빨랫줄에 매달아 놓기 좋은 복장으로 누군가의 복장을 두드리는 일. 거꾸로 매단 메주 아래 뭇 나뭇잎들이 모여든다. 무청은 골고루 말랐다. 지팡이 짚는 소리가 저 멀리서 들여올 때 무릎에 붙은 먼지를 털고 천천히 손가락 관절을 꺾는다. 단순히 겁이 나서 어느 순간부터 들여다보지 않은 창고는 창창한 앞날을 가진 듯하다. 얼마 남지 않은 오전이 경적을 울렸다.

경험과 부적 같은 사내. 얼마 남지 않은 세월에 등 떠밀려 이른 아침을 맞고 다 늦은 저녁에 등허리 피는 날이 이어졌다. 효험이 없는 연속을 속되게 여기리라. 그럼으로써 균형을 맞출 수 있다면 우습지 않아도 나는 웃고.

하루는 더디게 갔다. 그에 비해 한 달은 쏜살같았다. 한 달은 하루의 집적이 아니라는 듯 추월과 서두름으로 호흡했는데, 이 숨은 일종의 증명이자, 타고난 성향이었다. 뉘우침이 필요한가. 의문보다 감상에 가까운 생각은 들과 들의 만남에서 비롯되었다. 그렇게 한정적인 유행이 얼마간 성행했으며 이제는 한 철 장사가 끝난 상고처럼 어딘가 서글프게 사라졌다. 이 기억은 분명 고역이다. 장기간 바리바리 싼 짐을 다급하게 풀어헤친 이의 상황이 이해되는 순간은 이것으로 외자를 벗어난다.

눈 밑에 찬 기운이 돌았다. 꿈자리의 감각은 아직이었다.

오늘은 시장이 선다. 북적북적한 하루가 될 것이다. 마당 한편을 점령한 손수레들, 뒤뜰의 양탄자들. 잡다한 것들을 처리할 기회가 왔다고 약점 숨기듯 생각한다.

“속마음을 드러내도 좋다고 말했다죠. 불과 얼마 전까지만 하더라도 기억을 겉으로 내놓는 게 그저 언감생심이었는데, 이젠 그것이 무거울 때도 됐다며 두부 장수처럼 일상적인 언어로 그렇게.”

대문을 잠갔다. 녹슨 자물쇠는 지난 겨울잠이 든 짐승 같았다. 터무니없는 고요가 때 묻은 하늘을 강조한다. 바지 주머니는 어느 때보다 깊었다. 그 속에 손을 집어넣으면 다시는 빼지 못할 정도의 깊이가 한 쌍으로 존재한다.

두 다리를 깎아지른 듯 위태로운 벼랑이 방랑의 신호 대기가 될 때, 붉게 충혈된 눈 돗자리로 가리며 이제 막 출구가 보이기 시작한 삶에 미로를 씌운다. 장날의 기침은 어떤 외침보다 멀리 가기에, 머지않아 알면 알수록 겁이 나는 사람을 만나게 될지도 모른다.