세계 랜드마크의 처음을 찾아서

랜드마크의 시작에서 전하는 초심의 이야기

우리는 낯선 도시를 여행할 때 언제나 같은 방식으로 길을 찾습니다. 가장 먼저 눈에 들어오는 높은 탑, 혹은 독특한 지붕 등 그 도시의 상징이 되는 건축물, 바로 ‘랜드마크’를 향해서 말이죠. 사람들은 그곳을 향해 걷고, 사진을 찍고, 그 아래에서 잠시 멈춥니다. 하지만 지금의 찬란한 풍경들도, 처음부터 환영받았던 것은 아니었습니다. 누군가의 고집, 끝없는 시행착오, 그리고 ‘믿음 하나’만으로 버텨낸 시간이 그 자리에 쌓여있죠. 이번 글에서는 에펠탑, 시드니 오페라하우스, 자유의 여신상 세 가지 랜드마크가 세상에 ‘처음’ 등장했던 순간으로 돌아가 그 안에 남은 ‘시작의 마음’을 따라가 보려 합니다.

에펠탑 — 비난받은 쇳덩이의 시작

1889년 파리 만국박람회. 산업혁명으로 세상이 급격히 변하던 시기, 프랑스 정부는 ‘새로운 시대의 기술력’을 보여줄 기념물을 세우기로 했습니다. 그 중심에 있었던 인물이 바로 구스타브 에펠(Gustave Eiffel)이었습니다.

그가 제안한 것은 당시로서는 상상조차 어려운 건축물이었습니다. 바로 철로만 이루어진 300미터 높이의 탑이었죠. 목재나 석재가 아닌 철이라는 재료는 “무겁고 거칠며, 예술과는 거리가 먼 물질”로 여겨지던 때였습니다.

건축가와 화가, 작가들은 “쇳덩이 괴물”이라 조롱했고, 300여 명의 예술가들이 연명으로 항의문을 내며 공사를 중단하라고 요구했습니다. 심지어 “에펠탑이 완공되면 파리를 떠나겠다”라는 선언까지 나왔죠.

그러나 에펠은 단 한 번도 물러서지 않았습니다. 그는 철이 가진 정확함, 질서, 그리고 계산의 아름다움을 믿었습니다. 그에게 철은 미래의 언어였고, 산업의 상징이 아니라 인간의 의지로 세운 예술이었습니다. 그는 “이 탑은 프랑스의 천재성을 증명할 것”이라며 묵묵히 작업을 이어갔습니다.

두 해의 공사 끝에 탑이 완공되었을 때, 파리 사람들은 처음으로 그 위에서 도시를 내려다보았습니다. 도시 전체가 한눈에 들어오는 광경은 이전까지 누구도 경험하지 못한 것이었습니다.

처음에는 “괴물”이라 부르던 사람들이, 시간이 지나자 “낭만의 상징”이라 말하게 되었죠. 에펠탑은 결국 산업 시대의 상징이자, 인간이 세운 믿음의 구조물로 우리에게 남아있게 되었습니다.

시드니 오페라하우스 — 미완의 도면에서 시작된 걸작

1950년대 후반, 호주는 문화적으로 ‘변방의 나라’라 불렸습니다. 그들에게는 유럽의 예술 전통도, 미국의 산업적 힘도 없었죠. 그런 나라가 바다를 마주한 항구 도시 시드니에 새로운 오페라하우스를 짓겠다고 선언했을 때, 많은 사람은 그것을 “허황한 꿈”이라 여겼습니다.

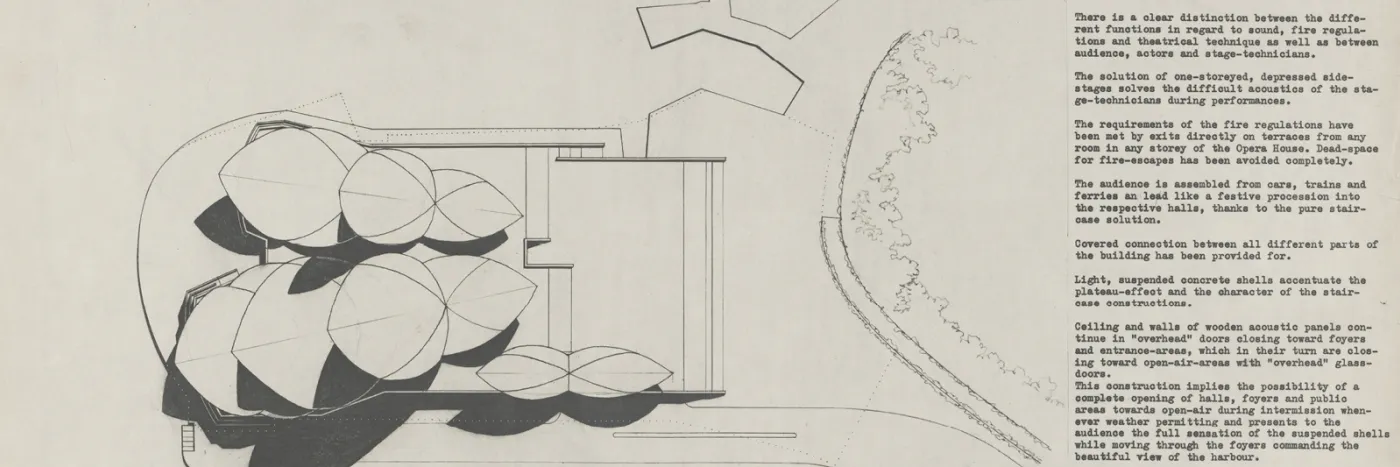

1957년, 국제 설계 공모전에 200여 점의 설계안이 접수되었습니다. 덴마크의 젊은 건축가 예른 웃손(Jørn Utzon)이 제출한 도면은 그중에서도 단연 눈에 띄었습니다. 하얀 돛을 닮은 지붕, 바람에 흔들리는 조개껍질 같은 형상. 그는 “바다의 리듬을 따라 노래하는 건축”을 선보였죠.

그러나 심사 위원들은 그의 도면을 탈락시켰습니다. “현실적으로 구현할 수 없다”라는 이유였죠. 마지막 심사에서 미국의 건축가 에로 사리넨(Eero Saarinen)이 우연히 웃손의 도면을 발견하고 말했습니다. “이건 천재의 작업이다. 이걸 세워야 한다.” 그 한마디로 모든 것이 뒤집혔고, 웃손은 당선되었습니다.

하지만 문제는 그때부터 시작되었습니다. 기술은 아직 그 곡선을 지탱할 수 없었고, 예산은 계속 초과했죠. 정치적 압박이 커지면서 웃손은 1966년, 마치 쫓겨나듯 공사장을 떠나야 했습니다. 떠나며 남긴 그의 말이 있었습니다. “언젠가 사람들이 이 건물이 완성된 모습을 보면, 나를 이해하게 될 것이다.”

7년 뒤, 후배 건축가들이 그의 도면을 이어받아 공사를 마무리했습니다. 1973년, 시드니 오페라하우스가 개관하던 날, 하얀 돛 모양의 지붕이 햇빛을 받아 반짝였고, 바다는 그것을 거울처럼 비추었죠. 세계는 숨을 죽였고, 미완의 도면에서 태어난 이 건축물은 현대건축의 상징이자 예술의 성지로 자리 잡았습니다. 웃손은 생전에 다시 그곳을 찾지 못했지만, 그의 신념은 바다 위에 영원히 남았습니다.

자유의 여신상 —믿음에서 완성된 자유의 의미

1886년, 프랑스에서 미국으로 떠난 자유의 여신상은 단순한 조각상이 아니었습니다. 프랑스가 미국 독립 100주년을 기념해 제작해 선물한, 독립의 상징물이었죠. 프레데릭 오귀스트 바르톨디(Frédéric Auguste Bartholdi)가 설계한 이 거대한 청동 조각은 한 손에는 횃불을, 다른 손에는 독립선언서를 쥔 채 뉴욕항을 향해 서 있으며, 자유를 더욱 빛나게 장식했습니다.

웅장한 조각상이었지만 제작 과정은 순탄치 않았습니다. 자금 부족과 정치적 갈등, 일부 여론의 냉소 속에서 조각상은 오랜 시간 불완전한 상태로 방치되었죠. 많은 사람은 “거대한 철 조각일 뿐”이라며 그 의미를 의심하기도 했습니다.

그럼에도 바르톨디는 포기하지 않았습니다. 자신이 믿는 가치, 즉 자유와 희망이 사람들에게 실제로 전해질 수 있다는 신념을 끝까지 지켰죠.

그는 조각의 일부를 전시하며 모금을 독려했고, 시민들에게 상징의 의미를 설명하며 관계자들을 끈질기게 설득했습니다. 그렇게 여신상은 단순한 예술 작품을 넘어, 신념을 실현하기 위한 도전의 상징으로 자리 잡게 되었습니다.

1886년 10월, 여신상이 뉴욕항에 모습을 드러냈을 때, 처음 마주한 이민자들의 눈에는 단순한 조각상이 아닌 새로운 삶과 자유에 대한 약속이 서 있었습니다. 절망 속에서도 희망을 발견할 수 있는 상징이 그들 앞에 선 것이죠.

한때 현실적 어려움과 비난 속에서 흔들렸던 건축과 조각은, 그렇게 사람들의 삶과 감정을 바꾸는 힘으로 다시 살아났습니다.

하지만 오늘날 우리는 그 의미를 얼마나 곱씹고 있을까요? 에펠탑, 시드니 오페라하우스, 자유의 여신상까지. 한때 믿음과 도전의 상징이었던 이들은 이제 도시의 배경이자 사진 속 한 장면으로만 남은 듯합니다. 오늘 아티클을 보고 혹시 그곳을 여행하게 된다면, 조금 더 천천히 걸어보시길 바랍니다. 렌즈를 들기 전에 잠시 멈춰, 그 자리를 처음 꿈꿨던 사람들의 마음을 떠올려 보세요. 그 순간, 눈앞의 랜드마크는 단순한 풍경이 아니라 시간을 넘어 지금의 우리에게 말을 거는 하나의 마음으로 다가올지도 모릅니다.