덜어내기의 예술

세 명의 예술가가 보여준 고유성의 조건

“오늘 점심 메뉴 추천해줘.” 오늘도 자연스레 AI를 열어 묻습니다. 가볍고 사소한 메뉴 하나도 스스로 정하지 않고 AI에 의존하고 있는 필자를 발견하며 이런 생각이 들었습니다. 내가 정말 원하는 건 뭘까? 진짜 나다운 것은 뭘까? 내가 선택한다고 믿었던 것들 중 사실 주위 환경이나 분위기, 기술 발전과 사회의 시스템이 내게 심어둔 것이 있었던 것은 아닐까 하는 생각이 들었죠. 우리는 스스로 판단하고 선택한다고 생각하지만, 무의식적으로 받아들이게 된 전제들이 생각보다 많은 것 같다고요.

우리가 의존하고 있다고 생각하지 못한 것들을 알아차리고, 점차 덜어내 자신의 고유성을 보여주는 세 명의 예술가를 소개합니다. 이들은 서로 다른 시대를 살았지만, 모두 '이래야 한다', '원래 이렇다'는 조건을 탈피해 자신만의 작품 세계를 구축했습니다. 말레비치는 기존 회화가 갖고 있던 규칙을 내려놓았고, 온 가와라는 예술이 특정 메시지를 전해야한다는 기대를 내려놓았죠. 제임스 터렐은 작품이 무엇인가 보여줘야 한다는 조건을 벗어났습니다.

우리는 늘 무언가에 기대어 선택합니다. 프로젝트를 시작할 때면 가장 먼저 레퍼런스를 찾습니다. 비슷한 사례를 검색하고, 성공한 케이스를 분석하고, 검증된 방법론을 시도하죠. 이미 존재하는 것들을 참조하는 것은 합리적이고 안전한 길입니다. 쉽고 편리하죠. 어느 순간부터 이런 습관은 어느 새 일상적인 선택을 할 때에도 영향을 미치고 있습니다. 내가 선택한 나의 취향이라고 생각했던 것들은 사실 내가 고른 게 아니라, 플랫폼 알고리즘이 내게 보여준 것, 나의 성향을 기반으로 선별된 인플루언서의 추천으로 채워진 것 같기도 합니다. 이런 것들은 내 선택을 도와주는 듯하지만, 어느 순간 내 선택을 대신하기도 합니다.

지금 내가 무의식적으로 의존하고 있는 기준은 무엇일까요. 그것은 과연 정말 나의 기준일까요? 이 질문과 함께 세 예술가의 고유성을 찾는 여정을 함께해 보시죠.

카지미르 말레비치, <검은 사각형>

1915년, 러시아 예술가 카지미르 말레비치(Kazimir Malevich)는 <검은 사각형>을 발표합니다. 흰 캔버스 위에는 검은 사각형 하나만이 그려져 있었죠. 당시 사람들은 당황할 수밖에 없었습니다. 그때까지 그림이란 무엇인가 그려서 보여주는 것이었으니까요. 풍경이나 인물, 역사적 장면이 주로 그림의 대상이었죠.

말레비치는 이렇게 질문합니다. "꼭 무엇인가를 그려야만 그림일까?" 그는 캔버스 위에서 풍경과 사람, 장면을 하나씩 덜어내어 캔버스와 닮은 사각형 하나만을 남겼습니다. 다채로운 색깔도 모두 덜어내 검은 색만을 사용했죠. 캔버스라는 평면과 검은색, 흰색으로 구성된 두 개의 면, 사각형이라는 형태만 남아있을 때 오히려 단순한 본질이 드러났습니다. 무엇을 그렸는지가 아니라 비로소 그림이란 무엇인지에 대해 묻는 질문에 닿았죠. 말레비치는 이 지점을 회화의 '제로 포인트'라고 부르며, 모든 것을 다시 시작할 수 있는 출발점으로 여겼습니다.

비록 정치적 이데올로기로 인해 말레비치가 추구했던 절대주의(Suprematism)를 자신의 삶에서 지속적으로 추구하지는 못했지만, 그의 작품세계는 이후 미니멀리즘, 추상표현주의 등 현대 예술에 결정적인 영향을 미쳤습니다.

온 가와라, <오늘> 시리즈

온 가와라(On Kawara)는 1966년부터 매일 캔버스에 날짜를 그렸습니다. “JAN. 4, 1966”, “MAR. 15, 1973” 같은 식으로요. 고딕체로 건조하게 적힌 날짜에는 어떤 설명도, 감정의 흔적도 없습니다. 오직 날짜 뿐이죠.

그에게는 <오늘> 시리즈를 위한 몇 가지 규칙이 있었습니다. 단색 배경 위에 흰 색 페인트로 당일 날짜를 그린 그림은 24시간 이내에 제작되어야 했으며, 자정까지 완성하지 못할 경우 폐기했습니다. 날짜 표기 형식은 그가 그림을 그리기 위해 머물렀던 국가의 표기법을 따랐습니다. 완성된 같은 날의 신문 스크랩과 함께 보관됩니다.

이 작업은 단순해 보일 수 있지만, 그가 <오늘> 시리즈를 48년간 지속했다는 것을 생각하면 마냥 단순하게 볼 수만은 없습니다. 매년 새해마다 다이어리를 꾸준히 쓰겠다는 다짐도 얼마나 빨리 저버리게 되는지 우리는 잘 알고 있으니까요. 차곡차곡 쌓인 캔버스 위 날짜들은 온 가와라가 이 세상에 하루하루 존재했음을 오롯이 증명하고 있습니다. 특정한 메시지가 담겨있지 않음에도 날짜들은 존재와 시간을 선명하게 담고 있죠.

청소년기에 제 2차 세계대전을 목격한 그는 무엇인가 대상을 그리기보다 실천적이고 수행적인 기록 방식을 택했습니다. 일반적으로 그림이 담아내는 작가의 주관이나 스타일보다는 구체적인 현실을 담담히 기록하고자 했죠. 온 가와라의 이런 시도는 회화가 당시 의존하고 있던 양식과 화풍 개발에서 벗어나 수행적이고 실존적인 실천을 담지하는 새로운 가능성을 열었습니다.

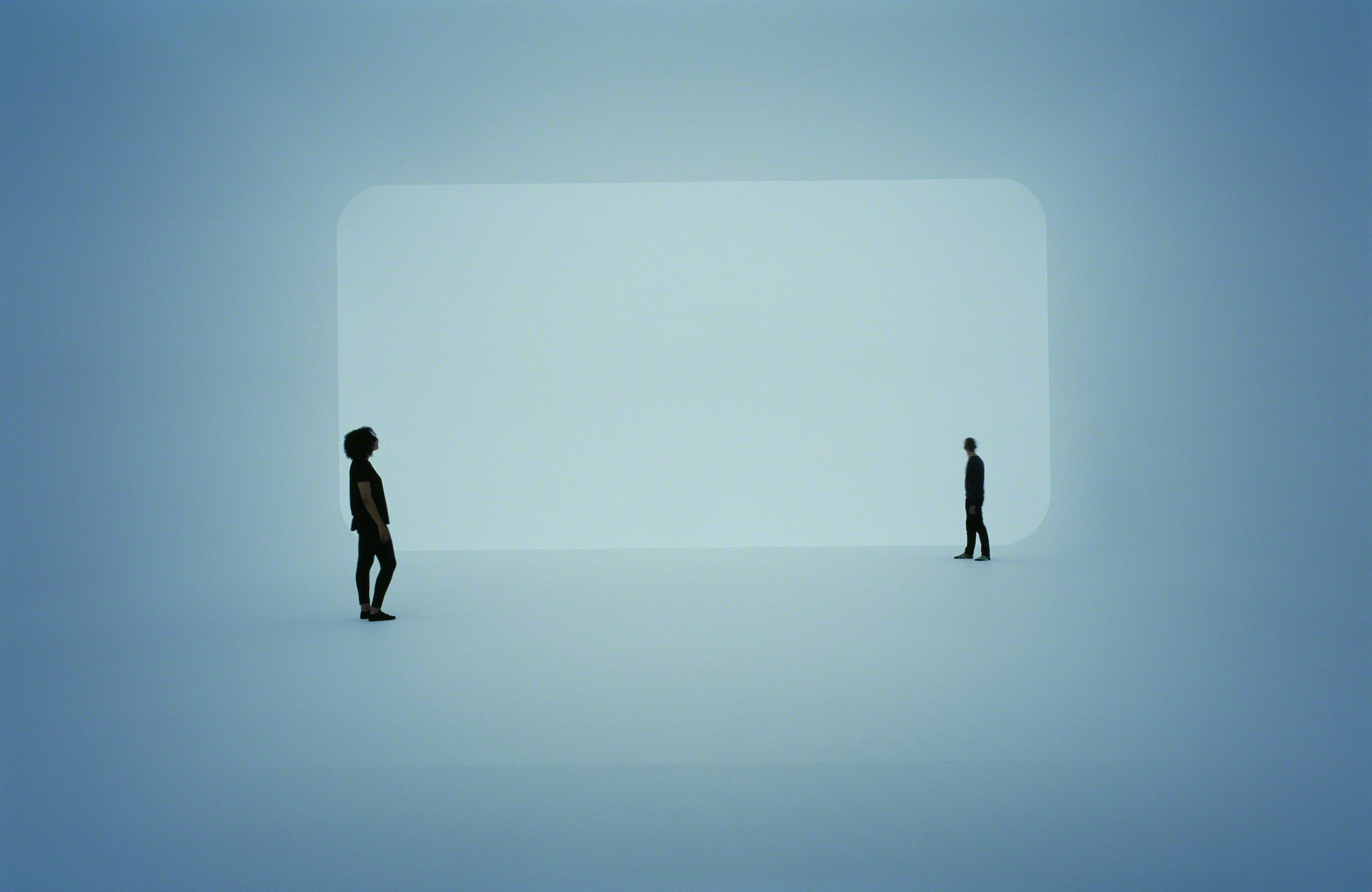

제임스 터렐, <간츠펠트(Ganzfeld)> 시리즈

원주 뮤지엄 산에서 처음 경험한 제임스 터렐(James Turrell)의 작품은 본다기 보다 경험하는 것에 가까웠습니다. 가이드의 안내를 따라 들어간 작품 속에서 온 몸으로 빛을 느끼고, 경계를 지운 공간에 비춰진 사각형 안으로 아득한 깊이를 경험하기도 했죠. 손을 뻗으면 닿을 것 같은 벽에 다가가면 예상보다 멀리 있어 거리감각을 상실하기도 합니다.

터렐은 그림이나 조각처럼 무엇인가 만들어서 보여주는 방식에서 벗어나 경험을 생성합니다. 특히 우리가 어떻게 보는가에 대한 경험이죠. 그의 대표적인 시리즈 간즈펠트(Ganzfeld)는 독일어로 '완전한 영역'을 의미합니다. 빛을 활용해 착시를 만드는 지각 경험을 작품에 도입해 익숙하지 않은 시야를 능동적으로 감각할 수 있게 하죠.

터렐의 작품 속에서는 이게 무슨 의미인지를 묻기 보다, 지금 내가 무엇을 보고 있는지, 내 눈이 어떻게 이 감각을 받아들이고 있는지를 질문하게 됩니다. 일반적으로 예술 작품을 능동적으로 보고 있다고 생각하던 관습을 깨고, 우리가 얼마나 수동적으로 시각 자극을 받아들이고 있었는지 일깨우죠. 그리고 그 과정이 얼마나 신비로운 것인지 되새기게 합니다. 우리가 보고있다는 단순한 사실을요.

세 명의 예술가가 한 일은 단순한 실험이 아니었습니다. 그들이 덜어낸 것은 각자의 분야에서 너무 오래 정답처럼 자리 잡아 있던 것들이었죠. 그림은 무엇을 그려야 한다, 예술은 무엇을 말해야 한다, 작품은 무엇을 보여줘야 한다. 이런 전제는 공기처럼 자연스레 스며들어 어느새 모두의 상식이 됩니다.

우리의 지금 삶도 비슷한 것 같습니다. 알고리즘이 추천하고, 리뷰나 평점이 가리키는 방향에 기대고, 트렌드가 만든 기준을 무의식적으로 받아들이죠. 분명 효율적이고 가끔은 편리하다는 생각도 들지만, 내가 왜 이것을 원하는지 고민하는 시간은 우리가 알아채지도 못하는 속도로 빠르게 줄어듭니다.

지금 내가 기대고 있는 건 무엇일까요. 내가 판단했다고 믿었던 것들 중에, 사실 시대의 조건과 환경이 내 안에 만들어둔 기준이 있을 수 있습니다. 그걸 알아차리고 내려놓고 덜어낼 때, 비로소 ‘나의 것’이 드러날 수 있습니다. 어쩌면 조금 불편하고 오래 걸리더라도 그리고 나서 남은 것이 가장 진짜에 가까운 나일지도 모릅니다.