무인양품 왜 한국 로컬과 손을 잡았을까?

하얀 라벨이 여는 동네의 리듬

Prologue. 질문 하나로 시작합니다

일본 브랜드 무인양품은 왜 한국의 ‘로컬’을 택했을까요.

세계 어디서나 같은 표정을 짓던 하얀 라벨의 미니멀리즘이, 왜 유독 한국에서는 화성의 작은 빵집, 고양의 화훼농가와 손을 잡는 걸까요. 광고 대신 매장 구석에서, 로고 대신 담백한 라벨로, 유행 대신 동네의 리듬으로 말을 거는 이 브랜드의 진짜 속내는 무엇일까요.

정답은 스펙이 아니라 관계의 설계입니다. 그들은 물건이 아니라, 일상과 접속하는 방식을 팝니다. 100회를 넘긴 팝업, 9개 지자체, 111곳의 파트너. 이 숫자들은 결국 하나의 단어로 귀결됩니다.

로컬과의 공명 — 지금, 이 지역의 리듬을 듣습니다

무인양품은 한국의 동네 리듬을 듣습니다.

2020년 서울 영등포 타임스퀘어에서 시작된 연결되는 시장은 단순한 판매 행사가 아니었습니다. 지역 생산자와 창작자가 직접 소비자와 마주하며, 자신의 언어로 브랜드를 이야기하는 자리였습니다. 밀양의 막걸리와 블렌딩 티, 광주의 디자인 굿즈, 여수의 수공예품이 서울 한복판에서 새로운 의미를 얻던 순간이었습니다.

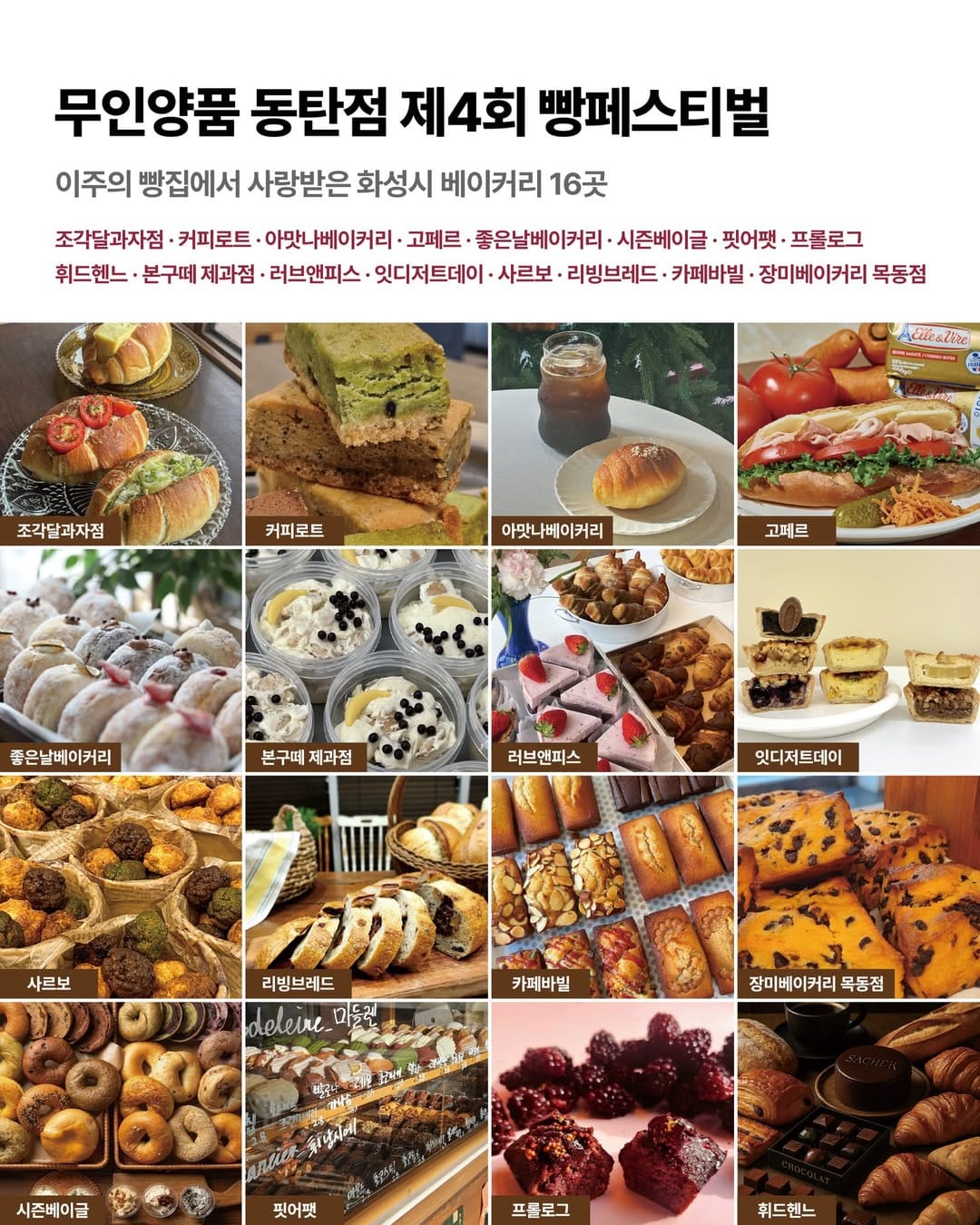

100회를 넘긴 지금, 이 작은 실험은 전국으로 번졌습니다. 화성 동탄점의 ‘이주의 빵집’은 지역 축제 ‘빵 페스티벌’로 확장되었고, 고양과 수원에서는 화훼농가와 손잡아 사계절의 꽃을 소비자 곁에 놓았습니다.

무인양품의 성장은 가격이 아니라 관계의 축적에서 나옵니다. 할인은 언젠가 끝나지만, 관계는 남습니다.

로컬이라는 토양 — 지역 안에 뿌리내립니다

행사로 시작한 시도는 거점이 되었고, 거점은 네트워크로 확장됐습니다.

화성의 빵집이 전국 축제로, 고양의 화훼가 수원의 일상으로 이동하는 순환이 생겼습니다.

무인양품은 로컬을 마케팅 소재가 아니라 브랜드의 토양으로 삼습니다. 매장은 단순한 매장이 아닙니다. 지역 생산자와 창작자가 무인양품을 매개로 소비자와 만나는 연결 거점, 그리고 지역의 시간을 기록하는 문화 플랫폼입니다. 무인양품은 판로를 열어주고, 지역은 브랜드를 통해 확장됩니다. 서로의 일상이 겹치는 그 지점에서 ‘진짜 관계’가 자랍니다.

왜 한국인가 — 철학, 전환, 그리고 트렌드의 교차점

이 모든 행보는 <철학·전환·트렌드>라는 연결로 이어집니다.

<철학>

무인양품은 판매자가 아니라, 지역과 함께 크는 브랜드를 지향합니다. 단순한 판매를 넘어 지역과의 동반 성장을 목표로 합니다.

<전환>

불매운동과 팬데믹으로 3년간 적자를 겪으며, 무인양품은 생존의 방향을 바꿨습니다. 제품 경쟁에서 상생·커뮤니티 경험으로 전환했고, 매장 안에 로컬 베이커리·카페를 들이며 창작자와 고객의 직접 만남을 만들었습니다. 이 장면들이 변화를 상징합니다.

<트렌드>

한국 소비자는 이제 ‘득템’보다 신뢰와 일관된 경험을 중시합니다. 직구와 최저가가 일상화된 환경에서 제품이 가진 이야기(출처·만든 이·제작 과정)와 브랜드의 일관된 경험이 다음 선택을 좌우합니다. 무인양품의 로컬 협업은 지역의 고유한 맥락과 사람들의 이야기를 매장 안의 만남·체험으로 번역하고, 그 경험을 로코노미(로컬 이코노미)로 확장합니다.

무인양품은 ‘가게’가 아니라, 동네와 사람이 다시 만나는 ‘방식’을 재정의합니다.

Epilogue. 기억으로 닫습니다

영등포의 작은 장터에서 출발해 100회가 넘는 팝업과 9개 지자체, 111개 파트너로 자랐습니다. 동탄의 ‘이주의 빵집’은 지역 축제 ‘빵 페스티벌’이 되었고, 고양과 수원의 매장 앞에는 사계절 꽃이 놓였습니다. 어려운 시기를 지나 상생과 커뮤니티 경험으로 방향을 튼 선택은 ‘득템’보다 제품을 구매하는 이유를 중시하는 한국 소비자의 태도와 맞물렸습니다.

그래서 우리가 들고 나오는 것은 하얀 라벨의 물건만이 아닙니다. 다음에 찾아갈 가게의 이름, 그 가게와 이어진 사람들의 얼굴, 그리고 그날을 다시 잇고 싶은 마음일지도 모릅니다.