존재하지 않는 것들의 자리

3편의 작품으로 '죽음' 다시보기

우리는 필연적으로 죽음을 맞이합니다. 가까운 사람, 가끔 연락을 주고받던 사람, 이젠 멀어진 사람, 이름만 겨우 알던 사람, 실제로는 얼굴 한 번 본 적 없는 사람까지. 하지만 죽음의 소식은 언제나 같은 결의 감정을 마음 한 켠에 놓아두고 갑니다. 그저 그 감정이 거세냐, 잔잔하냐의 차이만 있을 뿐이죠. 마치 사계절의 파도처럼요.

부재(不在)라는 사건

: 아듀, 레비나스 (1995)

“오래전부터, 아주 오래전부터 저는 두려웠습니다. 에마뉘엘 레비나스에게 “아듀”라고 말해야 할 날이 말입니다. 저는 알고 있었습니다. 그 말을 하는 순간, 그것도 큰 목소리로, 이 자리에서, 그의 앞에서, 그와 이렇게 가까이서, 아듀라는 이 말을 발음하는 순간, 제 목소리가 떨리리라는 것을.”

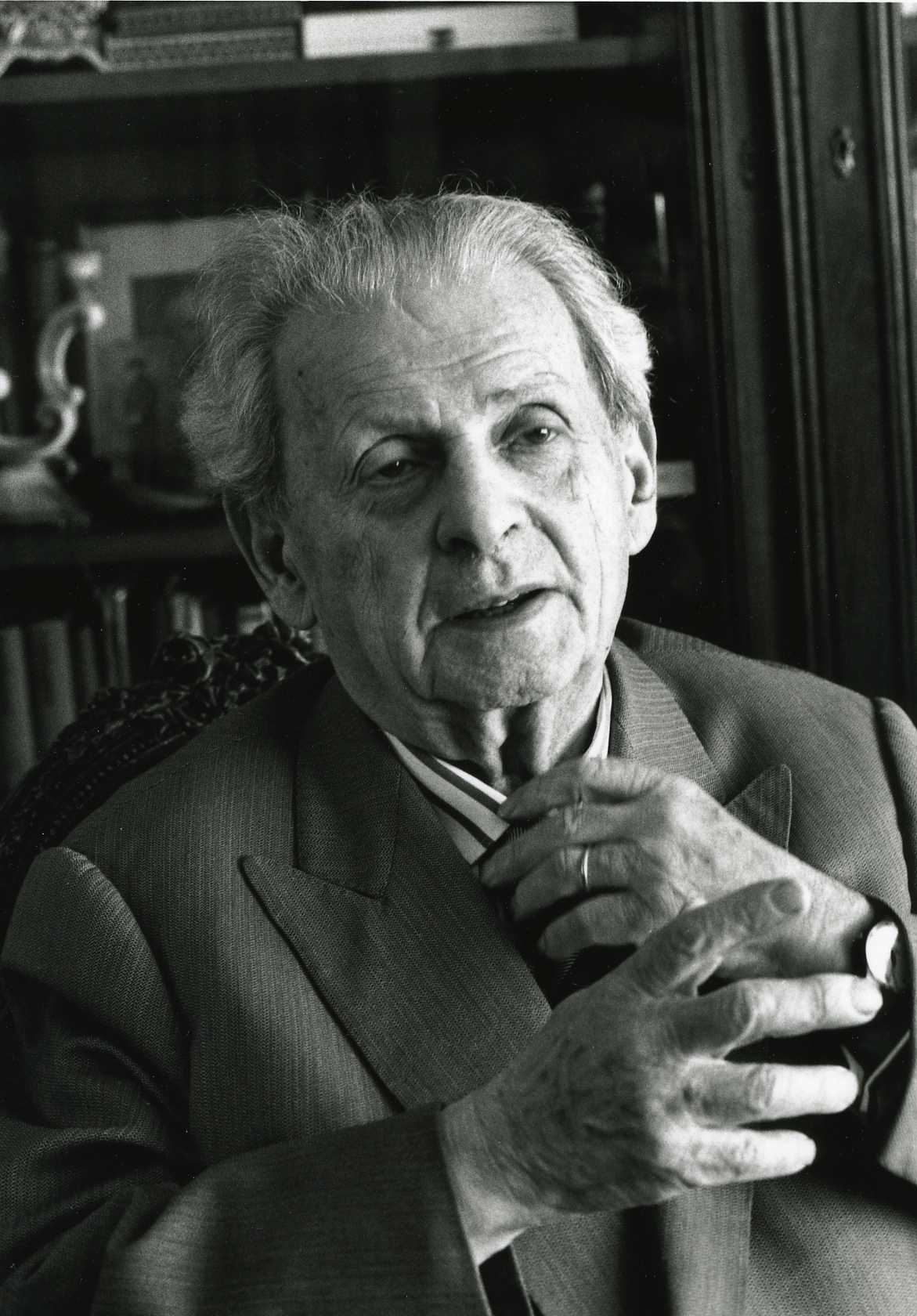

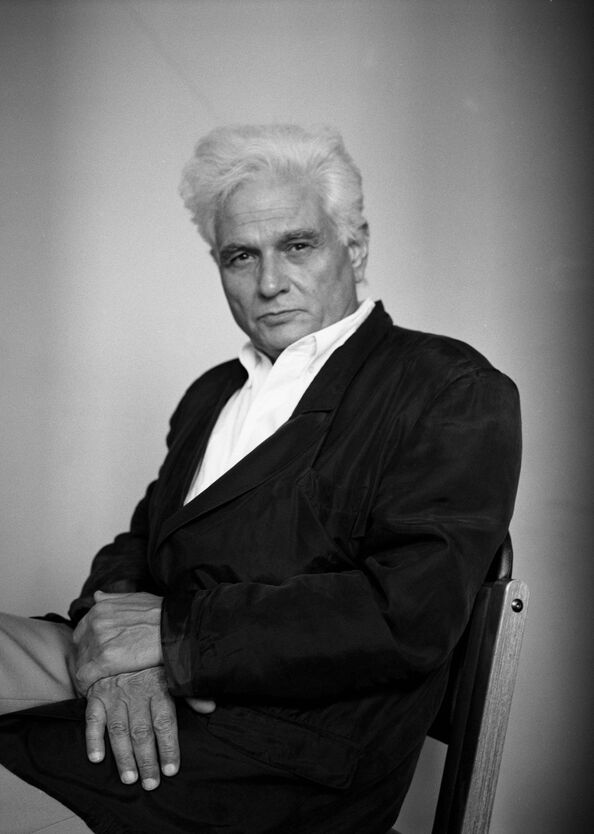

위의 글은 프랑스의 철학자인 자크 데리다((Jacques Derrida)가 자신의 스승이었던 레비나스(Emmanuel Levinas)의 하관식에서 낭독한 조사(弔詞), '아듀(Adieu)'의 도입부입니다. 덧붙여 제 오피셜, 세상에서 가장 낭만적인 추모의 글이기도 합니다. 평소 냉철한 사유로 전투하듯 치열히 자신의 철학을 전개하던 이가, 스승의 죽음 앞에서 솔직한 슬픔의 감정을 드러내는 게 신기하면서도... 저보다 아주 한-참 윗사람에게 이런 표현을 써도 될지 모르겠지만, 기특했어요. 글의 내용 역시 훌륭합니다. 저명한 철학자답게 생전 레비나스의 철학을 데리다 자신만의 시선으로 오롯이 재해석해 담아냈죠. 상대방에 대한 철저한 존중이 없었다면 감히 엄두도 못 낼 일이었을 것입니다.

이처럼 레비나스의 죽음 앞에서 데리다가 보여준 태도는 명확합니다. 스승이 평생을 바쳐 남긴 문장들을 그가 떠나고 난 뒤에 다시금 바라보는 일. 그 거대한 사유의 장을 기꺼이 마주하고 곱씹으며 남김없이 맞이하는 일. 이는 우리가 어떠한 방식으로 타인의 부재를 다뤄야 하는가 하는 문제와도 맞닿아 있습니다. 사라진 누군가를, 이젠 영영 볼 수 없는 누군가를, 어떻게 받아들이고, 어떻게 남길 것이며, 때론 어떻게 붙잡거나 놓아줄 것인가에 대한 고민들처럼요.

애도의 모습

: 고스트 스토리(A Ghost Story, 2017)

그런 의미에서 데이빗 로워리(David Lowery)의 영화, ‘고스트 스토리’는 참 독특합니다. 보통 죽음을 주제로 한 작품의 중심엔 망자 주변의 남겨진 사람들이 있기 마련인데, 이 작품은 정반대로 죽은 자의 입장에서 스토리가 진행되니까요.

영화의 주인공인 ‘C(케이시 에플렉)' 와 ’M(루니 마라)'은 오랜 시간 함께 해 온 커플입니다. 이젠 서로가 곁에 없으면 잠들기 조차 어려운 각별한 사이가 된 둘. 그러던 어느 날, 갑작스러운 사고로 C가 세상을 떠나고 맙니다.

연인 간에 사랑에 집중하던 영화는 이제 방향을 틀어 유령이 된 C가 바라보는 현실을 그려냅니다. 죽음 이후에도 M에 대한 애정을 놓지 못한 C. 어쩌면 더 절실해졌을 그 감정을 품고 C는 M과 살던 집으로 돌아옵니다. 하지만 먼 길을 돌아 도착한 그곳의 모습은 사실 전과 별로 달라진 게 없습니다. 망연자실한 표정의 M과 그 광경을 가장 가까운 곳에서 묵묵히 지켜보는 C. 그리고 친밀한 사람들만 알아챌 정도의 약간의 균열, 그뿐이죠.

시간이 지나 M은 새로운 인연과 이사를 결심하고, 머지않아 또 다른 입주자가 찾아옵니다. 그래도 C는 여전히 그 집에 머무릅니다. 집주인이 몇 번이나 바뀌는 사이에도, 그러다 끝내 집이 낡아 부수어질 정도가 되어도, 마침내 철거된 그곳에 집채만 한 아파트가 다시 올라서는 동안에도, C는 그 자리에 끈질기게 남아있습니다. 무언가를 기다리고 있는 듯 보이지만 이젠 그게 무엇이었는지 기억조차 나지 않을만큼 오랜 시간을 지나치면서. 허나 놀랍게도 누군가의 부재는 예상보다 빠르게 풍경에 스며듭니다. 활짝 벌어졌던 틈은 다른 무언가로 금세 봉합되고, 짙던 슬픔은 옅은 흔적으로 아물어 가죠. 이처럼 죽은 자의 시선으로 본 산 자의 애도는 절대 좁아질 수 없는 서로의 거리를 고요히 증언합니다.

공존을 위한 관문

: 엉클 분미 (Uncle Boonmee, 2010)

2010년 칸 영화제의 황금종려상 수상작, 아피찻퐁 위라세타쿤(Apichatpong Weerasethakul)의 ‘엉클 분미’는 어떨까요. 불친절하고 난해하기로 악명 높은 작품이지만, 다행히도 영화 전반에 걸쳐 뚜렷하게 드러나는 하나의 주제가 있습니다. 바로 ‘망자와의 공존’이죠. 우리는 흔히 죽은 자를 ‘떠난 자’로 은유합니다. 엄밀히 말하면 죽음은 생물학적 단절 그 자체이지만, 그럼에도 불구하고 언젠가 다시 만나고 싶다는 아련하고도 간절한 바람을 대변한 표현이겠죠.

영화는 고약한 신장병 때문에 살 날이 얼마 남지 않은 분미의 일상을 조망합니다. 그는 자신이 처한 상황을 겸허히 받아들이고, 생의 마지막 시간을 시골의 한적한 농장에서 사랑하는 이들과 보내기로 결심하죠. 그렇게 익숙한 풍경과 통증이 반복되던 어느 날, 가족과의 저녁 식사 자리에서 불현듯 죽은 아내가 모습을 드러냅니다. 어떤 조짐도 없이, 생전과 똑같은 모습으로, ’마치 원래 그곳에 있었던 것처럼‘ 말이죠. 게다가 얼마 지나지 않아 실종된 아들도 갑자기 나타납니다. 오랜 시간 동안 소식조차 몰랐던 아들의 외형은 몰라보게 변해있습니다. 이미 인간의 모습이 아닌, 마치 숲의 전설에나 등장하는 붉은 눈의 원숭이의 형상을 하고 있죠. 그동안의 긴 공백을 증명하기라도 하는 듯이요. 하지만 이 둘의 출현은 긴 저녁 식사를 함께 하기에 전혀 문제가 되지 않습니다. 오히려 그립고, 서운하고, 고마웠던 감정들이 차례로 맞물리며 식탁에 모인 모든 사람들은 만족스러운 시간을 보냅니다.

결국 ‘엉클 분미’ 안에서 죽음의 의미는 무시무시한 단절이 아닌, 일상에 포개진 다른 형태의 존재 방식처럼 여겨집니다. 저기 아득히 먼 어딘가로 홀연히 사라져 버리는 일이 아닌 무사한 공존을 위한 관문과도 같은 것이죠. 그렇게 ‘떠난 자’의 은유는 비로소 타당성을 획득합니다. 더 이상 죽은 자는 삶에서 열외 되지 않습니다. 우리 곁에 어떤 형태로든 스며들 수 있는 존재로 거듭났으니까요.

존경했던 스승을 향한 데리다의 ‘아듀’에서, 사랑했던 연인 M을 묵묵히 지켜보는 C에게서, 한 식탁에 옹기종기 모여 앉은 산 자와 죽은 자들에게서, 우리는 어떤 공통점을 발견하게 됩니다. 떠난 이들에 대한 진심 어린 마음, 그리고 그 마음이 지닌 어떤 믿음을 말이죠. 그 믿음은 정확히 해독할 수 없지만, 어쩌면 영영 해독할 수 없을 것 같지만, 떠난 이를 우리 앞으로 데려다 놓는 마법 같은 힘이라는 건 분명합니다. 비록 존재는 사라졌지만 그 존재와의 관계는 섣불리 사라지지 않을 것이라는, 바다 저 편에서 조용히 불어오는 바람이 곧 수면을 움직이리라는, 마땅한 확신같은.

“존재하느냐 존재하지 않느냐, 그것은 진정한 문제가 아닐 것이다.” - 에마뉘엘 레비나스