균형을 요하는 디자인, 모빌에 대하여

기울고, 흔들리고, 움직이며 균형 잡는 디자인

공중을 유영하는 모빌, 한 번쯤은 보신 적 있을 거예요. 어린 시절 침대 위에 달린 모빌을 보았을 수도, 누군가의 공간에 장식으로 놓인 모빌을 보았을 수도 있습니다. 일상에서 종종 접할 수 있는 ‘모빌’은 잠시 생각해 보면 조금 독특한 물건입니다. 명확한 용도가 있지도 않고, 천장에 매달려서 이리저리 흔들릴 뿐입니다. 움직이지 않도록 단단하게 고정되어야 하는 다른 가구와 달리, 모빌은 허공에서 움직이는 것이 핵심이에요. 동시에 잘 움직이기 위해서 ‘균형’이 중요한 요소로 작용합니다. 기울고, 흔들리고, 움직이기 때문에 모빌 디자인이 존재하기 위해서는 균형을 유지하는 장치가 꼭 필요합니다. ‘유영’과 ‘균형’이라는 가장 독특한 방식으로 존재하는 가구로서, 모빌 디자인은 언제부터, 어떻게 탄생했을까요? 또, 예술과 디자인사에는 어떤 모빌이 존재해 왔을까요? 모빌 디자인에 대해 자세히 살펴보세요.

알렉산더 칼더의 모빌

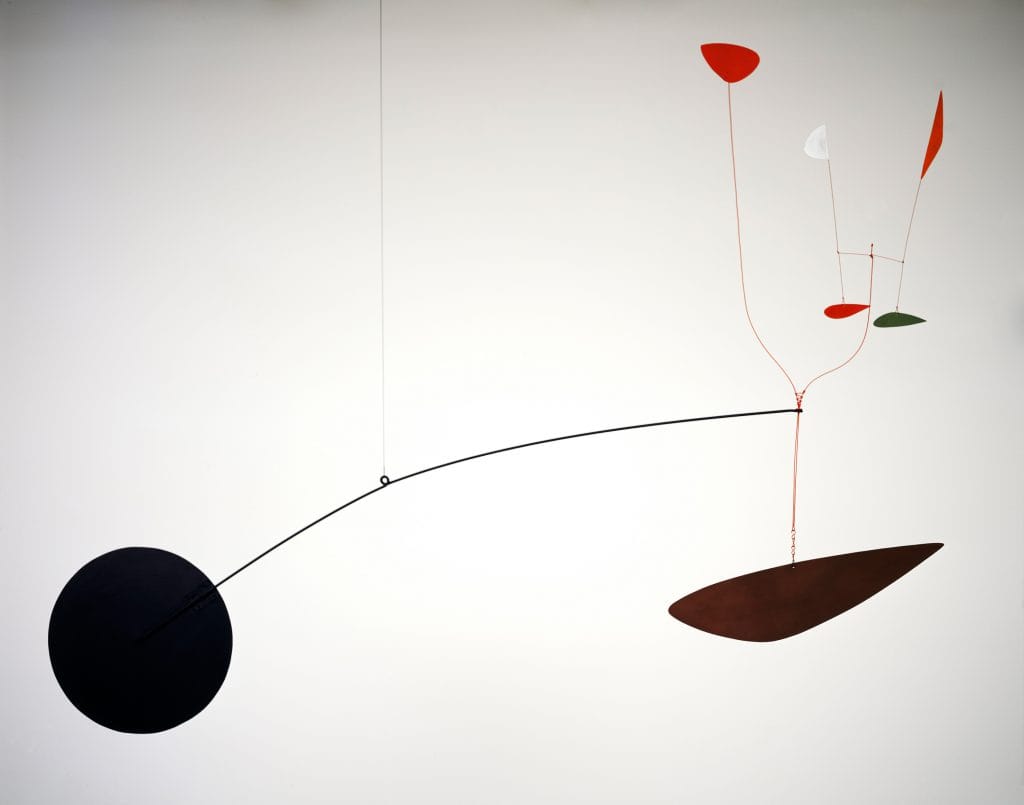

모빌의 기원은 꽤 명확하게 알려져 있습니다. 1932년 알렉산더 칼더(Alexander Calder)가 만든 움직이는 추상 조각이 모빌의 시초로 여겨집니다. 마르셀 뒤샹(Marcel Duchamp)이 칼더의 스튜디오에 방문해 작품을 보고 프랑스어로 움직인다는 뜻의 ‘모빌(mobile)’이라고 불렀던 것이죠. 공중에서 균형을 잡는 조각 작품은 그 이전에도 존재했지만, 그러한 작품군을 두고 모빌이라고 부르기 시작한 것은 칼더의 작품이 처음이었어요.

알렉산더 칼더는 피에트 몬드리안(Piet Mondrian)의 영향으로 모빌 작품을 만들기 시작했습니다. 단순한 도형과 색채로 구성된 몬드리안의 추상화를 보고 큰 감명을 받아, 이를 살아 있는 형태로 만들고 싶은 충동을 느꼈다고 합니다. 특히 기계공학을 전공했던 칼더는 기계 동력을 이용해 움직이는 작품을 시도해 왔는데요. 곧 기계의 반복적인 움직임이 아니라, 공기의 흐름에 따른 자연스러운 움직임을 만들고자 지금의 모빌과 같은 형태를 떠올리게 되었어요.

“모빌은 여러분 앞에서 춤을 춥니다.(A mobile dances in front of you.)”

- 알렉산더 칼더

이미지 출처: Calder

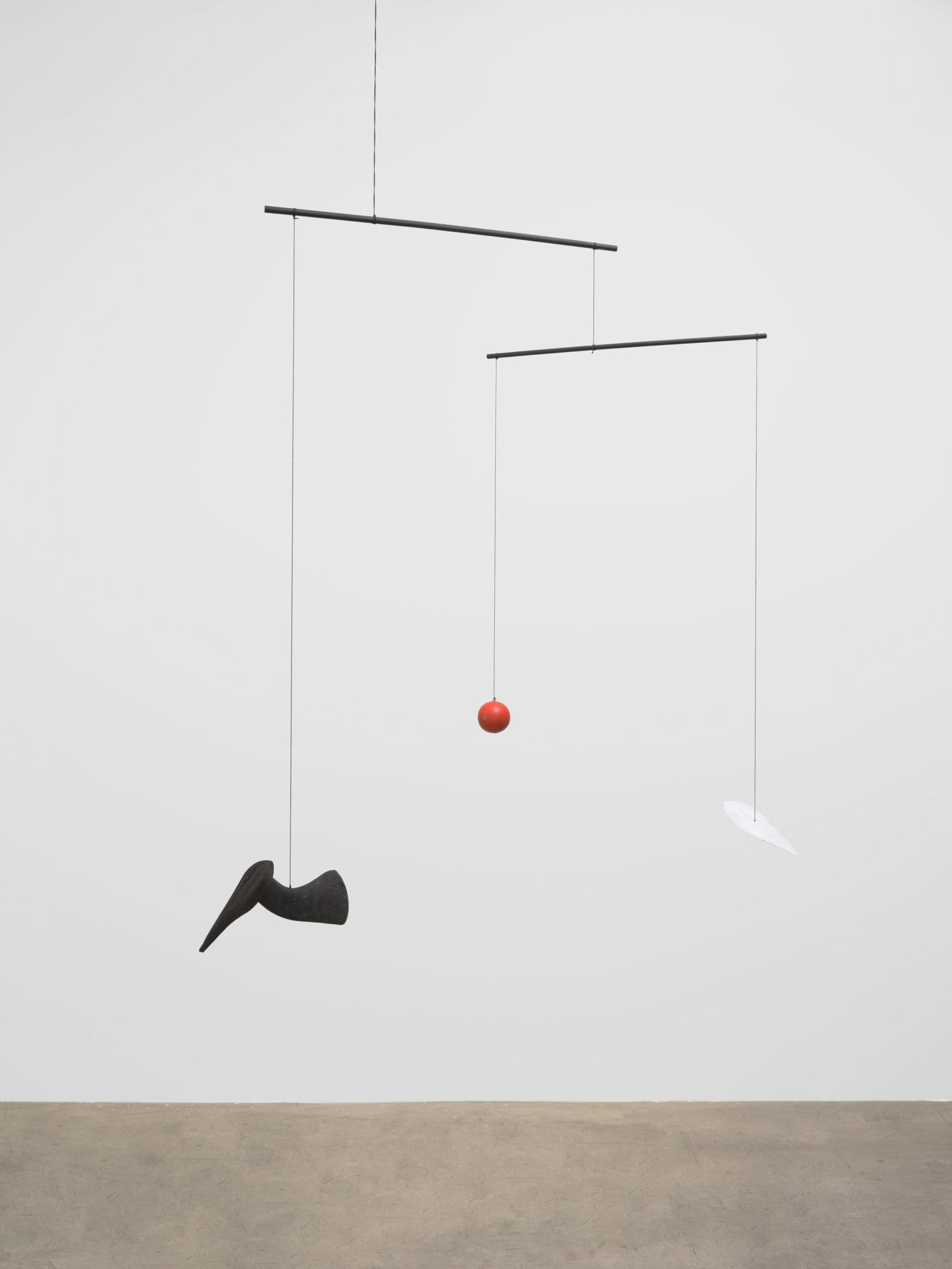

전통적인 모빌이 균형을 잡는 방식을 ‘휘플트리(Whiffletree)’라고 부릅니다. 나무의 가지가 뻗어나가는 듯한 구조를 통해 여러 지점에 힘을 균등하게 분배하는 메커니즘인데요. 모빌은 매달린 조각 사이에 하중이 고루 분포되기 때문에 바람에 흔들리다가도 다시 균형을 잡을 수 있어요. 칼더의 모빌 형태는 만 레이(Man Ray)의 1920년 작품인 <Obstruction>에서 영향받은 것으로 보곤 합니다. 옷걸이 양쪽에 두 개의 다른 옷걸이를 매다는 일을 반복한 형태인데요. 아래로 갈수록 옷걸이가 많아지지만, 결과적으로 무게의 균형을 이룬 전형적인 ‘휘플트리 구조’의 모습입니다. 이어서 칼더는 모빌의 형태를 발전시켜, 보다 변형된 방식으로 균형을 찾아나갔어요. 양쪽 끈에 추를 매달아 놓은 형태를 벗어나서 사선으로 뻗어나가거나 물고기나 나뭇잎의 형태, 유기적인 형상을 만드는 등 새로운 모빌의 균형 구조를 선보였습니다. 자연의 유기적인 형태를 띠면서 자연스럽게 공기 중에 흔들리는 칼더의 모빌은 후대의 디자이너와 예술가들에게 미학적으로 많은 영감을 주었습니다.

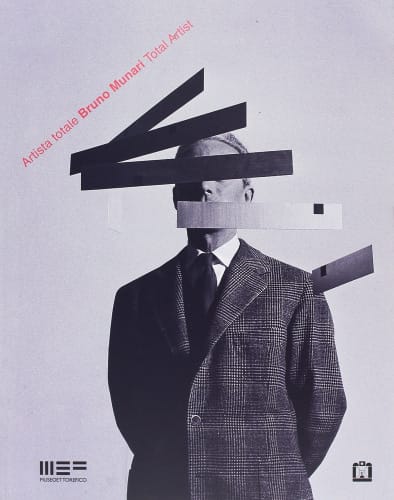

브루노 무나리의 모빌

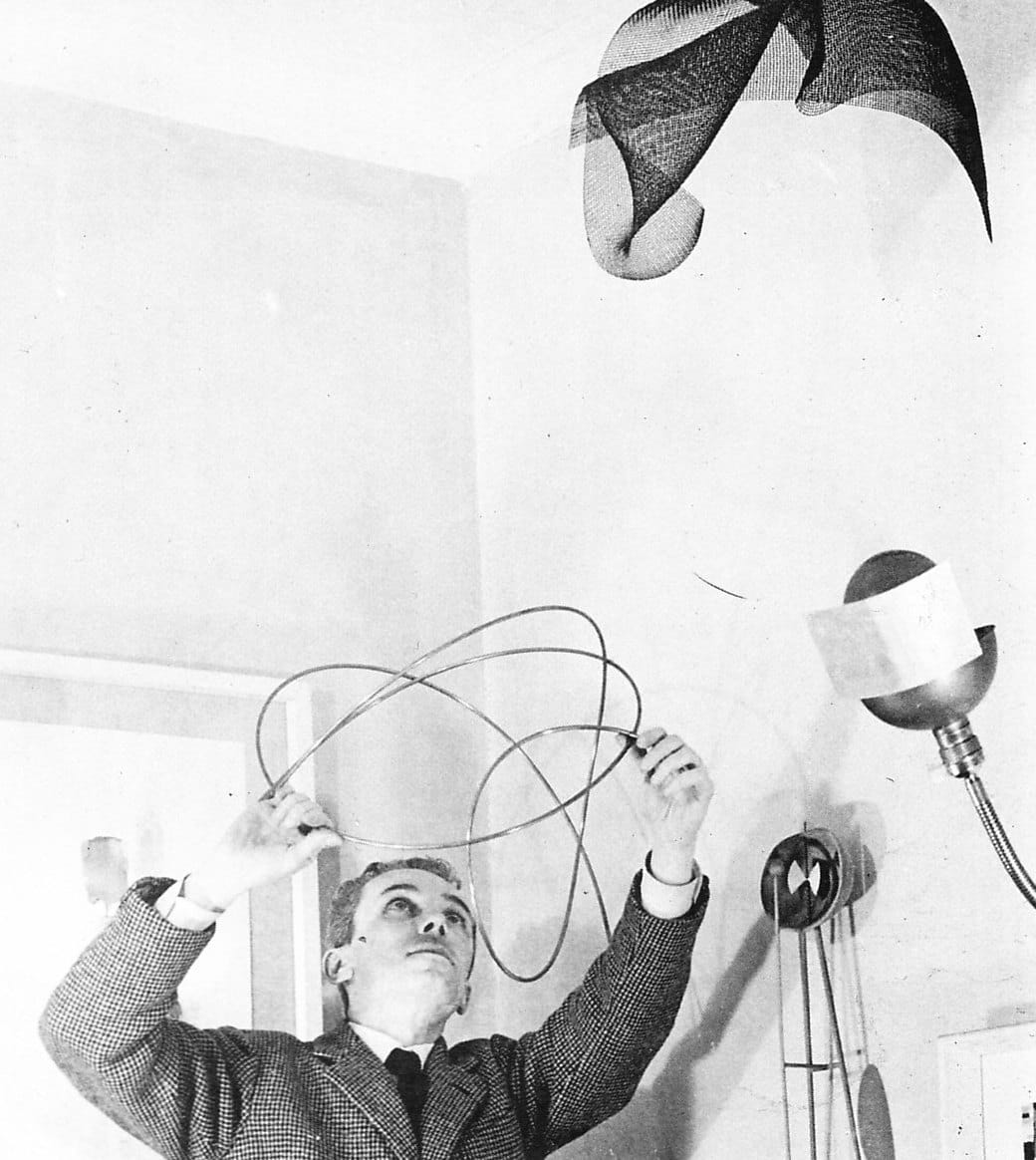

산업 디자이너이자 화가인 브루노 무나리(Bruno Munari)는 알렉산더 칼더와 동일한 시기에 ‘모빌’에 대한 실험을 지속해왔습니다. ‘쓸모없는 기계(macchina inutile/useless machines)’라고 이름 붙인 작업 시리즈인데요. 금속으로 만든 칼더의 모빌과는 달리 종이, 천, 얇은 합판과 같이 매우 가벼운 소재를 실크 실에 매달았습니다. 바람이 부는 등의 환경적인 요인이 어떻게 작업에 영향을 주는지 더 잘 보여주기 위함이었죠. 이러한 무나리의 모빌은 전통적인 조각과는 다른 모습에 ‘아이들의 장난 같다’라거나, 조각이 아니라는 비판과 오명을 받기도 했는데요. 마치 샹들리에처럼 공중에 매달린 모빌은 기존의 예술 체계로 쉽게 분류할 수 없는 작품이기도 했습니다.

이미지 출처: Pierangelo Parimbelli

그런데 실에 종이가 매달린 모습을 두고 ‘기계’라고 말한다니 어색하게 느껴지지 않나요? 브루노 무나리의 기계에 대한 관점은 조금 특별했습니다. 이탈리아 미래주의에 합류했지만, 기계의 가능성을 무한히 긍정하며 상상력의 원천으로 삼았던 미래주의자들과는 달리, 무나리는 기계 기술을 매우 현실적인 작동 원리로 바라보았어요. 엔지니어인 삼촌을 따라 실제 기술을 배웠던 경험을 토대로 일상에서 쓰이는 기계 기술에 주목했죠. 따라서 최첨단의 미래를 상상하게 하는 금속 장치를 만드는 것이 아니라, 사물이 동력을 얻어 움직이게 한다는 근본적인 기계의 작동 방식에 주목합니다. 무나리는 서로 연결된 부품이 영향을 주고받으며 움직이는 모빌을 기계의 기초적인 형태로 바라보았어요.

‘쓸모없는 기계’라는 모빌 작업 시리즈는 제목에서 유추할 수 있듯이 유용성과 무용성, 예술과 기술의 관계를 탐구하는 과정이었습니다. 기계는 본래 어떤 제품이나 자본을 생산하는 것이지만, ‘쓸모없는 기계’는 그 무엇도 생산하지 않아요. 대신에 기계는 그 자체로 예술적인 지위를 얻습니다. 무나리는 기계 기술이 모든 사람이 예술을 만들 수 있도록 돕는 일종의 방법론이라고 생각했어요. 예술과 창의성의 본질은 천재적인 아이디어가 아니라, 현실적인 기술이라고요. 무나리는 ‘예술은 소수의 천재가 만든다’든지, ‘기계는 실용적인 필요에 따라 쓰인다’는 기존의 편견을 깨고 기계를 통한 ‘모두의 예술’을 추구했습니다. 모빌에서 시작한 브루노 무나리의 실험은 예술과 기계, 실용성과 비실용성 사이의 균형에 대해 질문합니다.

모빌 디자인은 예술과 디자인, 일상 사이의 모호한 영역에서 탄생했습니다. 초기에는 추상 조각의 발전된 형태로 등장했다면, 전통적인 조각과 예술 자체에 질문을 던지며 디자인의 영역으로, 또 일상적인 영역으로 확대되었어요. 시간이 지나 모빌 디자인은 여러 예술가와 디자이너에 의해 더 다채로운 모습으로 나타납니다. 예술품보다는 일상에 가깝고, 일상품으로는 무용해 보이는 모빌은 우리 가까운 곳에서 예술적 감각과 영감을 제공하며 ‘일상’과 ‘예술’ 사이의 독특한 균형을 유지합니다. 애초에 예술과 일상은 무엇이 다른지, 일상이 예술이 될 수는 없는지 질문하는 듯하죠. 모빌은 구조적으로도, 개념적으로도 균형과 밀접한 관련을 맺습니다.

만약 일상과 더 가까운 영역에서 모빌 디자인을 살펴보고, 곁에 두고 싶다면 ‘흔들려도 괜찮아 위로를 건네는 모빌 브랜드’를 참고해 보세요. 바람에 흔들리면서도 다시 단단한 중심으로 돌아오는 모빌을 바라보며 우리의 일상적인 균형 감각을 돌아보면 어떨까요?

참고자료

- Pierpaolo Antonello, BEYOND FUTURISM: BRUNO MUNARI’S USELESS MACHINES.