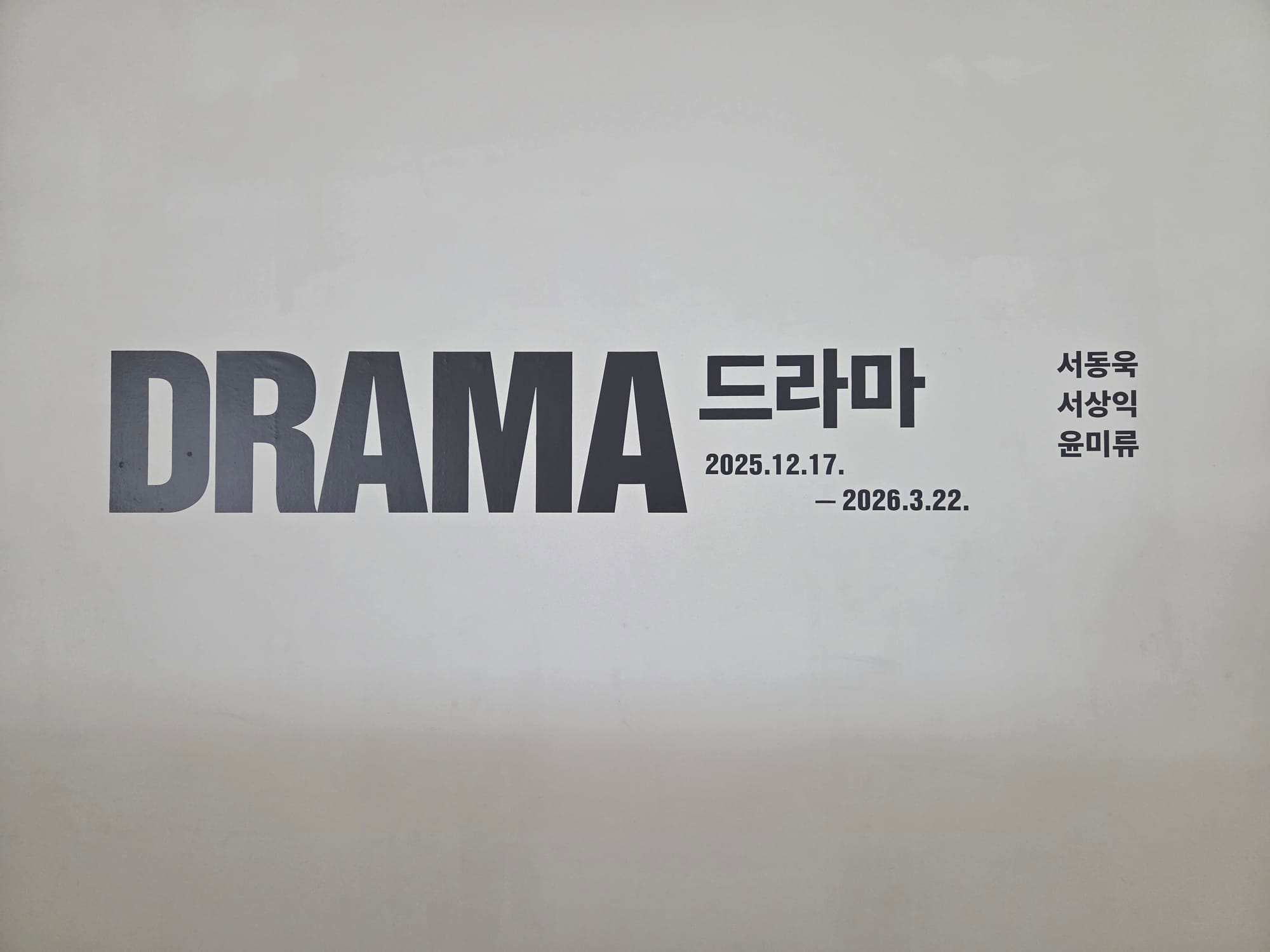

DRAMA

윤미류.

분수도 모르고 열리는 문을 지나면 한때 인물들로 숲을 이룬 구역이 나온다. 이쯤 되면, 마른 얼굴은 봇짐과 같다는 말을 절로 하게될지도 모른다. 이제부터 그 발화의 책임은 누구에게도 없는 것이다.

여름을 거친 공간과 겨울의 비축은 측은한 사람의 졸음으로 구명되었다. 고립스럽게 끌어내린 오후에 훗날을 부었다.

근사한 기분은 부주의한 사람의 실수처럼 잦다. 커다란 하늘과 내세울 게 둥근 창으로 바라본 외투뿐일 때 두터운 감각은 역시 감각을 바라고.

수렁에 빠진 건 운명인가 봐. 고전적인 해석과 삶의 양태가 범람하듯 분발한다. 하늘이 무너진다면, 이른 아침을 맞는 게 좋겠다. 서두르다 보면 덜컥 도달할 뭔가가 있으리라.

▪︎ 주관적 처음.

처음을 좌우하는 건 돌탑처럼 쌓아 올린 넋이다. 그것이 되도록 넓은 공간에 부유하기를 바라나, 현실은 좁은 방, 이곳에서 만족이라는 것을 걸음이라도 된 듯 내디뎌야 할 터였다.

'환상이 성한 몸으로 비탈 아래로 구르고, 이에 슬쩍 동조할 역사가, 바로 그 역사가.'

양쪽 어깨를 짓누르는 기념비는 지극히 물질적으로 존재한다. 사투와 투정은 한배를 타고 그리 높지 않은 돛을 바라보는데, 반복된 행위 속에서 나긋한 열망이 숨 쉰다.

선명한 정도가 무난하게 느껴질 만큼 별 탈 없는 하루의 나열이었다. 뒤돌아보면 벽지의 일부가 붉게 물들었다. 눈을 감아도 감격은 그대로. 누군가와 만나 이룩할 외형이 나에겐 있다.

▪︎객관적 처음

하등의 이유가 없다. 이는 꼭 다를 바 없는 것처럼 온건하게 설 뿐이다. 의식 속 분수를 판단의 잣대로 활용하여 환한 밤에 자신을 어렵사리 비추는 것이다. 이 말은 위로는 향할 수 있지만, 아래로 갈 수는 없어 무심코 곤란이다. 무한한 환경이다.

멸시와 환대의 기둥이 각각 왼편과 오른편에 있다. 그 둘의 중앙엔 이름 없는 중간자가 버젓이 존재하며 무명의 연기를 사무적으로 내뿜는다.

벌목으로부터 꽤 멀리 떨어진(어디까지나 상징적인 거리지만) 수풀, 그곳으로 떠나는 여정은 기껏해야 부질없기만 한데, 그래도 이를 정당한 일이라며 한 번 정한 뜻을 굽히지 않는 것.

동봉한 바위 위로 철부지 바람이 모습을 드러냈다. 머리카락은 이에 대한 반응인 양 조금 흔들렸다.

▪︎걸출한 정경

기껏 꾸린 짐엔 입이 있었다. 언제부터였을까, 하는 물음은 대상에 내재한 가치를 훼손하는 결과를 낳을지도 몰라 그저 당연한 현상으로 여겼다. 사물은 입이 있다.

우기와 건기가 번갈아 발생하는, 견딜 수 없이 졸리거나 아무리 애써도 잠을 이루지 못한.

어떤 공간의 입구는 먼지로 자욱했다. 눈을 깜박이면 눈앞에 얼룩이 생길 것 같아 눈을 오래 뜨고, 그만큼 감았다.

투사적인 빚을 청산한 뒤에도 앙갚음-고픔은 오래 부정에 남았다.

▪︎진면목

떠남과 행방이 맞물려 돌아간다. 행운은 무엇과도 결부되지 않은 듯 멀찍이 떨어져 생활한다. 우스운 것, 사교적이지 않으면서도 한편으론 곁의 부재를 못마땅하게 생각하는 녀석이 이국의 언어와 같다. 이에 귀를 기울이겠지만, 번잡한 소리는 의미에 가닿지 못한 채 그저 범람하는 변수가 되고.

성실하기만 것이 문제로 거론되었다. 멍하니 누워 천장을 바라보는 시간의 축적은 기간으로 확장되더니, 결국 시기가 되었다. 그 둘의 차이가 갈수록 미궁의 형상을 띄는 건 지독한 비극이리라. 아니면 어려움 없이 비행하는 청승인지도.

불탄 표지판과 상징의 덜미는 그들의 공존을 공중에 널리 알리며 한때 유행이었던 것들 중 하나를 꼽아 예전의 순서를 순탄하게 되밟았다. 그 이후로 석 자는 언제나 모자라다.