환경을 말하는 전시의 아이러니

지속 가능한 문화예술을 위한 기관의 실천들

얼마 전, 지구 평균 기온이 산업화 이전 대비 1.5도 상승하며 파리 기후협정이 설정한 ‘기후 마지노선’이 공식적으로 붕괴 되었다는 소식이 전해졌습니다. 점점 더 빈번해지는 이상기후, 자연재해, 생태계의 붕괴는 이제 추상적인 경고가 아닌, 우리의 일상을 위협하는 현실이 되었습니다.

미술계 역시 오랫동안 기후위기와 환경문제를 다뤄왔습니다. 예술은 감각적인 자극을 통해 위기의 심각성을 직관적으로 느끼게 만들며, 환경문제를 경고하는 강력한 수단이 되어왔죠. 그러나 아이러니 하게도, 많은 전시가 그 자체로 환경에 큰 부담을 주고 있습니다. 작품 설명을 인쇄한 시트지, 일회성 가벽과 좌대, 포장재, 홍보물 등 전시를 구성하는 요소 대부분은 전시가 끝나면 폐기되며, 작품 운송에는 막대한 양의 탄소가 발생합니다. 한 자료에 따르면, 대형 전시장 기준으로 전시 하나에서 평균 5~7톤의 폐기물이 배출된다고 합니다. 쓰레기 처리에 드는 비용 역시 무시할 수 없습니다.

물론 잘 기획된 전시의 중요성은 부정할 수 없습니다. 하지만 그 과정이 환경을 해치는 방식이라면, 지금의 전시 관행을 과연 지속 가능한 문화 실천이라 할 수 있을까요?이번 아티클에서는 환경을 고려한 지속 가능한 전시를 실천하고 있는 국내 미술 기관들의 사례를 살펴보며, 전시의 새로운 방향을 모색해 봅니다.

익숙한 전시 문법에서 벗어나기

전시 하나를 열기 위해서는 작품 외에도 수많은 부차적인 요소가 필요합니다. 입구에 붙는 시트지 텍스트, 동네 곳곳에 걸리는 현수막, 작품 설명과 동선을 위한 인쇄물, 공간을 구획하는 가벽, 좌대, 디지털 장비들 까지—이 모든 것이 전시가 끝나면 철거되어 폐기됩니다. 짧게는 일주일, 길게는 한 달 반 남짓 이어지는 전시를 위해 수백 장의 종이, 나무, 플라스틱 자원이 쓰레기로 변하는 셈입니다.

서울시립미술관은 이 과정을 근본적으로 되짚으며, 전시 제작 전반에 걸쳐 자원 낭비와 에너지 소비를 줄이려는 실험을 시작했습니다.

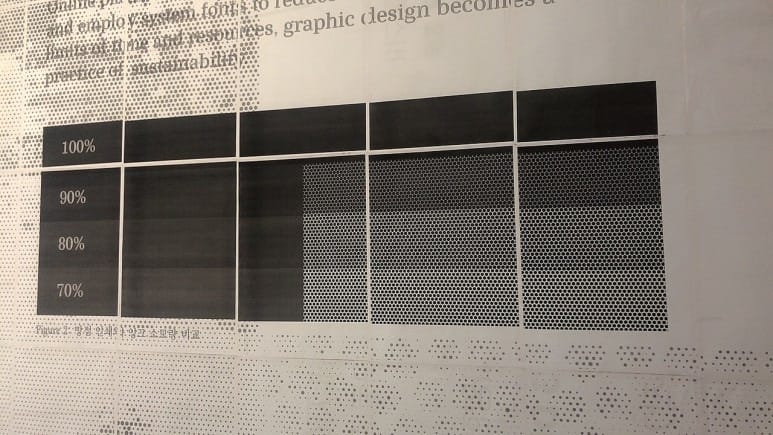

‘기후 미술관: 우리 집의 생애’ 전시에서는 시트지 대신 이면지를 활용해 작품 설명을 붙이고, 새로 제작하던 가벽과 좌대는 이전 전시에서 사용된 자재를 재활용해 구성했습니다. 필요한 디지털 기기나 물품은 중고나 재사용 제품을 우선시 했고, 인쇄가 불가피할 경우에도 잉크 사용량을 최소화하는 서체를 활용했습니다. 글꼴 선택 하나에도 기후 행동을 담으려는 시도였던 셈이죠.

출처: 프린지

이러한 변화는 단순한 ‘절약’이 아니라, 전시 기획의 핵심 가치로서 ‘지속 가능성’을 동등하게 다루었기에 가능했습니다. 서울시립미술관의 실천은 작은 변화가 모여 큰 파급력을 가질 수 있음을, 그리고 지금은 모두가 ‘행동’해야 할 때임을 상기시킵니다.

속도보다 지속 가능성

이 글을 쓰는 지금, 세계 미술계는 홍콩 아트 바젤로 뜨겁습니다. 세계 각국의 갤러리들이 작품을 싣고 날아와, 몇 일 간의 이벤트를 위해 막대한 에너지를 소비합니다. 가령, 서울에서 홍콩까지 작품 한 점을 항공으로 운송하면 약 250kg의 탄소가 배출됩니다. 42개국이 참가하는 국제 아트페어라면, 그 탄소량은 상상 이상입니다.

부산현대미술관의 전시 ‘지속 가능한 미술관: 미술과 환경’은 이러한 운송 단계에서의 탄소 배출을 줄이기 위해 해상 운송을 선택합니다.

항공에 비해 해상 운송은 탄소 배출량이 40분의 1 수준입니다. 일반적으로는 시간이 오래 걸린다는 이유로 기피되지만, 미리 준비하면 얼마든지 가능한 일입니다. ‘신속함’과 ‘편의’만을 좇아왔던 기존 방식을 재고하는 것이죠.

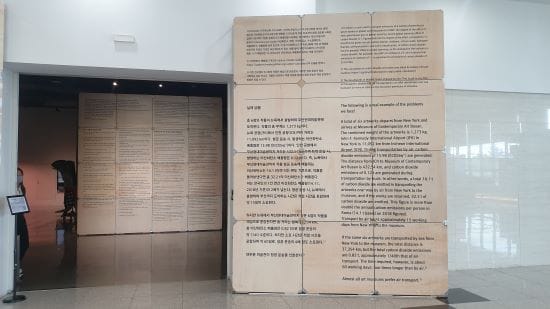

또한, 해외 작품 운송이 불가피할 경우에는 디지털 파일로 설명서를 전달받아 국내에서 직접 제작하거나, 스캔한 이미지를 종이에 인쇄해 작품처럼 전시하기도 했습니다. 인쇄물은 콩기름 잉크와 재활용지를 사용하고, 설명문은 이면지에 손글씨로 작성해 자원 소비를 최소화했습니다. 기술과 아이디어만 있다면 누구나 할 수 있는 실천이라는 점에서 더욱 의미 있습니다.

위기에 맞서는 제도적 실천

기후위기를 개인의 실천에만 맡길 수는 없습니다. 이미 우리 삶에 직접적으로 닥쳐온 위협은 범국가적 시스템 구축이 절실함을 깨닫게 해 주었죠. 즉 지속 가능성은 의지보다 시스템으로부터 나오며, 체계적인 제도적 전환이 필요합니다.

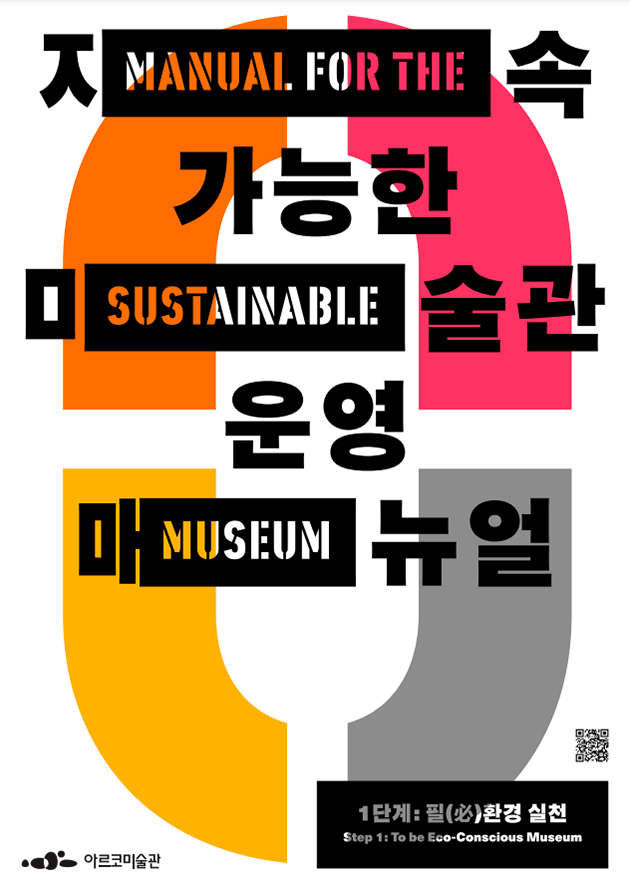

한국문화예술위원회는 국제근현대미술관위원회(CIMAM), UN 등에서 제시한 지속가능성 가이드를 반영하여 국내 문화기관들이 실질적으로 적용할 수 있는 ‘지속 가능한 미술관 운영 매뉴얼’을 제작·배포했습니다.

이 매뉴얼은 단순한 선언에 그치지 않습니다. 전시 기획, 교육, 홍보, 시설 관리에 이르기까지 구체적인 지침과 실천 방안을 담고 있으며, 협업 가능한 유관 기관 정보도 함께 제공합니다. 총 19개 항목은 현실적 조건을 고려한 기본적인 실행 지점으로 구성되어 있어, 환경 실천의 문턱을 낮추고 첫걸음을 쉽게 만들도록 설계되었습니다.

‘지속 가능성’은 더 이상 먼 이야기나 선택의 문제만이 아닙니다. 일상의 문화와 제도 안으로 진입해야만 가능한 변화이며, 이 매뉴얼은 그 시작점이 될 수 있습니다. 해당 자료는 아르코 홈페이지에서 누구나 자유롭게 열람하고 공유할 수 있습니다.

한국문화예술위원회 지속 가능한 미술과 운영 메뉴얼 보러가기

지금까지 살펴본 사례들은 모두 “전시도 지속 가능해야 한다”는 질문에서 출발합니다. 국내 기관들이 기후위기에 대응하기 위한 전시 방식을 고민하고 있다는 점은 고무적입니다. 그러나 일부 기관의 실천에 머물 것이 아니라, 문화예술계 전반에 걸쳐 ‘지속 가능성’을 중심 가치로 삼는 전환이 절실한 때입니다.

문화생활을 향유하는 우리 역시 마찬가지입니다. 전시를 선택할 때, 혹은 문화 콘텐츠를 소비할 때, 환경을 고려하는 기준을 스스로 만들어야 합니다. 가령, 대규모 설치작업보다는 지역 작가의 로컬 기반 전시를 찾아보거나, 전시장에서 배포하는 종이 리플렛 대신 QR코드를 활용한 디지털 전시 해설을 선택할 수 있습니다. 혹은 환경 관련 주제를 다룬 전시를 단순히 관람하는 데 그치지 않고, 그 전시가 실질적으로 어떤 실천을 동반했는지를 비판적으로 살펴보는 것도 하나의 방법이죠.

“작가는 작품으로 말한다”는 말이 있습니다. 그러나 그 말이 실천으로 이어지지 않는다면, 그 예술은 가장 큰 모순을 안고 있는 셈입니다. 이제는 작품의 내용뿐 아니라, 그것이 ‘어떻게’ 세상에 등장하고 소비되는가 역시 예술의 일부로 보아야 할 때입니다.

우리는 지금, 어떤 방식으로 문화를 만들어가고 있을까요? 그리고 그 방식은, 미래에도 지속될 수 있을까요?